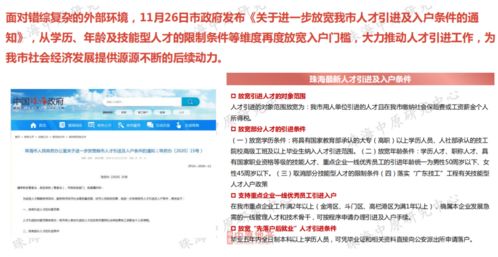

深圳市博士人才引进政策

深圳博士研究生学历可以申请认定后备级人才和C类人才,这样的补贴金额是很大的160万。当然如果不够的话落户深圳可以申请市人才补贴和区人才补贴,各3万元,总共6万元。不过相比较后备级人才和C类人才奖励的160万,实在是较少。因此申请高层次人才认定才是核心啊。

一、新引进人才申请租房和生活补贴须符合以下条件:

1、具有全日制普通高等教育本科以上学历,学历以办理引进手续时申报的为准;

2、具有深圳户籍;

3、在深圳缴纳了社会保险费,且社会保险关系仍在本市;

4、本人未享受过购房优惠政策、未正在租住公租房;

新调入的在职人才除符合上述规定条件外,还应当符合下列年龄条件:本科的未满30周岁、硕士的未满35周岁、博士的未满40周岁。上述年龄条件以调入年度的1月1日为判断时点。

补贴标准为:本科15000元/人、硕士25000元/人、博士30000元/人。补贴资金一次性发放。

二、深圳市高层次人才奖励补贴发放的标准及方式:

(一)奖励补贴:

1、两院院士和杰出人才,奖励补贴标准为600万元;

2、国家级领军人才和A类人才,奖励补贴标准为300万元;

3、地方级领军人才和B类人才,奖励补贴标准为200万元;

4、后备级人才和C类人才,奖励补贴标准为160万元。

奖励补贴按五年任期分次发放,每任期年度每人发放1次,每次发放最高金额分别如下:两院院士和杰出人才为120万元;国家级领军人才和A类人才为60万元;地方级领军人才和B类人才40万元;后备级人才和C类人才32万元。

(二)工作经费

两院院士和杰出人才工作经费标准为100万元,一次性发放至用人单位。

博士补贴新政策

博士生补贴是1500元一个月。

研究生国家规定的年薪10万,博士生国家规定的年薪20万。在校期间,博士生的待遇主要包括4个部分:

一、国家拨款对博士生的补助,这一补助额度,在经过历年的提高之后,目前一般为每人每月1000元到1500元不等。

二、导师给予的额外补贴,这个数额没有明确的相关规定,一般是在每人每月500元到3000元不等,不同高校和导师,给予的补贴差别较大。

三、是学校的各种奖学金,这个数字少说有三四千,多的上万元也很正常,不过,多数情况这些奖学金都要半年或者一年才能获得一次,平摊到每个月,也只有1000元左右。

四、发表SCI论文以及申请市级以上项目,也可以获得补贴,可以算得上是多劳多得了。

博士生:

博士研究生,即攻读博士学位的研究生,简称博士生,是研究生学位中最高的一级。人们日常生活中所说的考上了博士,读博士等,正是指博士研究生。正在读的还没有获得博士学位的学生,严格来讲只能称为博士研究生,已经获得博士学位的人员,才是真正意义上的博士。因此,按照国际惯例,在正式场合,只有已经获得博士学位的人才能冠之以"Dr."称呼,在非正式场合可以不受此限制。

我国高等学历教育分为三个学历层次:分别为专科,本科,研究生,而研究生学历为最高学历,但研究生可以根据学位分为硕士研究生和博士研究生,博士研究生是高等学历教育中最高的教育等级。博士研究生毕业时,可以获得全日制博士研究生毕业证书和博士学位证书。而以同等学历在职攻读博士学位的,则不能取得学历证书只能取得学位证书,其学历仍然是原学历,如本科或硕士研究生。我国博士研究生教育是控制规模的,形成 10:1的比例。

深圳博士落户补贴160万

深圳市高层次人才奖励补贴发放的标准及方式:

(一)、奖励补贴:

1、两院院士和杰出人才,奖励补贴标准为600万元;

2、人才和A类人才,奖励补贴标准为300万元;

3、地方级人才和B类人才,奖励补贴标准为200万元;

4、后备级人才和C类人才,奖励补贴标准为160万元。

奖励补贴按五年任期分次发放,每任期年度每人发放1次,每次发放高金额分别如下:两院院士和杰出人才为120万元;人才和A类人才为60万元;地方级人才和B类人才40万元;后备级人才和C类人才32万元。

(二)、工作经费

两院院士和杰出人才工作经费标准为100万元,一次性发放至用人单位。

如果是博士研究生学历可以申请认定后备级人才和C类人才,这样的补贴金额是很大的160万。当然如果不够的话落户深圳可以申请市人才补贴和区人才补贴,各3万元,总共6万元。不过相比较后备级人才和C类人才奖励的160万,实在是较少。因此申请高层次人才认定才是核心啊。

博士落户深圳有什么优惠政策

法律分析:

在职人才落户深圳有补贴,但是必须符合申请条件。租房和生活补贴申请条件:1、具有全日制普通高等教育本科以上学历;2、具有深圳户籍;3、在深圳缴纳了社会保险费,且社会保险关系仍在本市;4、本人未享受过购房优惠政策、未正在租住公租房。年龄条件:本科的未满30周岁、硕士的未满35周岁、博士的未满40周岁。

法律依据:

《关于深化人才发展体制机制改革的意见》(七)加强人才管理法制建设。研究制定促进人才开发及人力资源市场、人才评价、人才安全等方面的法律法规。完善外国人才来华工作、签证、居留和永久居留管理的法律法规。制定人才工作条例。清理不合时宜的人才管理法律法规和政策性文件。(八)创新人才教育培养模式。突出经济社会发展需求导向,建立高校学科专业、类型、层次和区域布局动态调整机制。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。