父母户口迁入深圳:一位中年深漂的“实战报告”

谢邀。人在深圳,刚下班,地铁里手机码字。最近刚把爸妈户口正式迁来深圳,过程不算轻松,但确实值得琢磨。这事儿吧,真不是简单一句“为了爸妈好”就能概括的。身边朋友咨询的也多,干脆把亲身体验和观察掰开了揉碎了说说,给各位纠结中的深漂子女一点参考。

一、 先泼盆冷水:迁户口的“门槛”比你想象的高

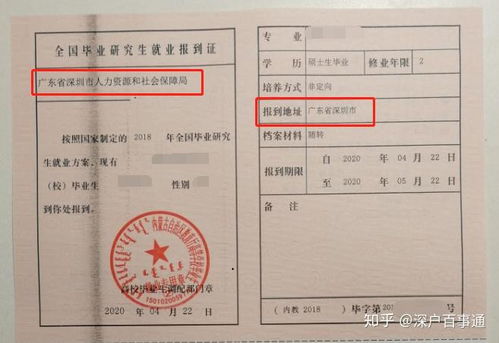

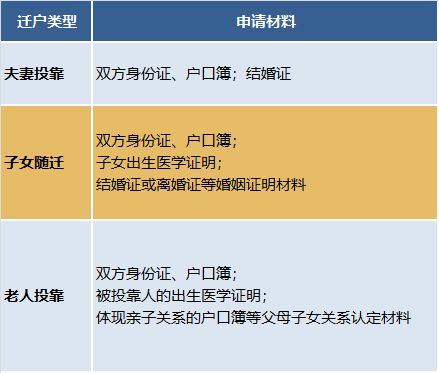

别急着畅想美好生活,深圳户口不是你想迁就能迁。最硬核的“子女投靠”政策,要求我们作为子女得先当够8年深圳人,自己户口本得捂热乎了才行。爸妈那边,还得双双达到法定退休年龄(或一方达到、另一方跟着迁)。光是时间这一条,就把不少刚落户没几年的年轻人挡在门外了。

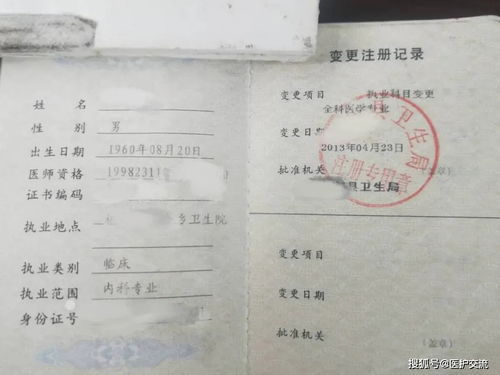

我当时就卡在“8年”这个点上,眼巴巴数着日历等。材料准备更是磨人:老家派出所、现居地街道办来回跑,证明“你爸是你爸,你妈是你妈”,还要证明他们确实跟着你在深圳生活。那段时间,感觉自己像个职业办证员,心累指数爆表。所以,行动前务必查清最新政策,评估自己够不够格,别白忙活一场。

二、 迁过来的“利”:真金白银的实惠与无形的安心

医疗资源近在咫尺,尤其关键时刻: 这是最打动我的点。深圳的医疗水平(尤其某些专科)和效率,确实比老家强不少。爸妈年纪大了,高血压、糖尿病这些慢性病是常客。以前每次在老家看病,都得提前一天去城里亲戚家借宿挂号,折腾得很。现在?家门口三甲医院预约挂号手机一点就行。最踏实的是,万一(呸呸呸)真有大病急病,深圳的医疗资源和反应速度,是能救命、能减少后遗症的底气。深夜老人突发不适,开车半小时就能送到港大深圳医院急诊,这种安心感,多少钱都买不来。 虽然异地医保也能报销一部分,但本地报销比例更高、手续更便捷是实打实的。

养老福利,蚊子腿也是肉: 深圳对户籍老人确实有些“小甜头”。比如,满多少岁每月能领点高龄津贴(钱不多,但体现了城市态度);去社康中心看病有优惠;有些区还会给户籍老人购买意外险。更实在的是,依托社区的各种养老服务(比如助餐、家政服务补贴)优先覆盖户籍老人。我爸妈现在就很喜欢去社康量血压、参加健康讲座,刷身份证就行,方便又有归属感。 虽然公立养老院依旧僧多粥少要排队,但有户口至少在轮候序列里。

城市便利,生活质感提升: 对从农村或小城镇来的父母,深圳的便利是降维打击。干净整洁的公园(莲花山、人才公园遛弯圣地)、四通八达的地铁(老人家满60岁办个证免费坐)、24小时便利店、高效的政务服务(很多事线上就能办)、安全的治安环境… 我妈最感慨的是:“下楼走几步就有大超市,菜又新鲜种类又多,再也不用囤菜了!” 我爸则迷上了坐地铁去深圳湾看海鸥。 这种生活质量的提升,是润物细无声的。

三、 迁过来的“弊”:现实的骨感与隐形的代价

居住空间与成本,绕不开的大山: 这是最现实、也最容易引发家庭矛盾的痛点。深圳房价/房租什么水平,大家都懂。普通家庭,三代人挤在小两居甚至一居室里是常态。生活习惯差异在狭小空间里会被无限放大: 爸妈习惯早起做饭、看电视音量调很大、节俭惯了舍不得开空调(夏天在深圳这简直是酷刑)… 年轻人想要点私人空间和清净?难!如果经济实力允许给父母单独租房住附近,那经济压力瞬间陡增。我有个朋友咬牙给父母在同小区租了个单间,每月多支出大几千,肉疼得很。

社交圈归零,精神孤独是隐痛: 对父母来说,离开生活了几十年的家乡,意味着熟悉的街坊邻居、老同事老朋友、甚至常去的菜市场和广场舞队伍,一夜清零。在深圳,高楼大厦里邻居可能几年都不认识。语言不通(很多老人不会普通话或粤语)、找不到合拍的老年团体,会让父母陷入深深的孤独。我妈有段时间就常念叨:“连个能说老家话、一起骂骂以前单位领导的人都没有…” 这种精神上的“水土不服”,需要子女投入大量时间和精力去疏导、陪伴,帮他们建立新的社交圈。 带他们去社区老年大学、同乡会活动,甚至教会他们用微信加老乡群,都很必要,但见效需要时间。

生活成本高企,节俭父母很“肉疼”: 深圳的物价,特别是蔬菜水果,相比很多内地城市是偏高的。习惯了老家菜市场几块钱一大把菜的爸妈,看到深圳超市里动辄十几块一斤的绿叶菜,会本能地心疼、舍不得买。带他们下馆子改善伙食?他们第一反应是“太贵了,回家我做给你吃”!这种日常消费习惯的冲突,需要子女做好心理建设,耐心沟通,或者干脆“先斩后奏”地买好。

“水土不服”与代际差异: 快节奏的都市生活、相对淡漠的人际关系、复杂的电子设备(挂号、坐地铁、点外卖都要手机)… 对很多父母来说都是挑战。同时,两代人的育儿观念(如果你有娃)、消费理念、甚至养生方法都可能存在巨大差异。在老家,空间大矛盾容易缓冲;在深圳蜗居,一点小摩擦都可能升级。 需要双方都多一分包容和理解,找到舒适的相处模式。

四、 几点发自肺腑的建议

1. 深度沟通是前提: 千万别“为了父母好”就一厢情愿! 务必和父母深入、坦诚地聊,了解他们真实的想法和顾虑。有些父母其实非常留恋老家的生活圈子和自由,强行“接来享福”反而让他们痛苦。尊重他们的意愿是底线。

2. 评估现实条件是基础: 硬性政策门槛(年限、年龄)能否达标?自己的住房空间和经济实力是否允许?能否保障父母在深的基本居住尊严(不是必须大房子,但至少不能过度拥挤压抑)?父母的身体状况能否适应迁移?这些现实问题必须冷静评估。

3. 做好“长期陪伴与融合”的心理准备: 迁户口不是终点,而是新挑战的开始。要预留大量时间和精力帮父母适应新环境、建立新社交、学习新技能(如智能手机)。 更重要的是,调整好自己的心态,准备好应对更紧密居住带来的摩擦,修炼包容和耐心。

4. 权衡医疗需求: 如果父母有较严重的慢性病或潜在的大病风险,深圳的医疗资源价值会大大提升,这个利好权重可以加大。反之,如果父母身体硬朗,老家医疗也尚可,这点吸引力就相对弱化。

5. “候鸟模式”也是选项: 不一定非要全年绑定在深圳。很多家庭选择让父母在气候宜人的季节(如避开老家寒冬或酷暑)来深圳住几个月,其他时间回去享受熟悉的社交圈。灵活安排,各取所需,可能是更舒适的选择。

结语:户口纸一张,生活万重山

把父母户口迁来深圳,绝不是办个手续那么简单。它牵扯到两代人的生活方式、情感需求、经济安排,是一场需要精密计算与深厚情感支撑的系统工程。

这张户口纸背后,是深夜急诊室里的心安,也是狭小客厅里的摩擦;是莲花山下的晨练惬意,也是听不懂乡音的落寞黄昏。

没有标准答案,只有基于自家情况的最优解。所谓孝顺,未必是物理距离的无限拉近,而是在理解与尊重中,为父母寻到那份最舒适的生活姿态。

回头看看身边父母——他们也许正笨拙地刷着手机预约挂号,也许在厨房抱怨着菜价,又或许在阳台眺望着远方家乡的方向。这就是烟火人间,是无数深漂家庭户口迁入背后,最真实的生活画卷。

以上。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。