入深户的诱惑与代价:一个“深漂”的清醒思考

朋友小王上个月终于咬牙把户口迁来了深圳,在群里发红包庆祝时,言语间满是憧憬:“这下孩子上学、以后买房,总算是上岸了!” 群里热闹一片,而我却想起另一位老同事,去年默默把户口迁回了老家县城,临走时只留下一句:“卷不动了,回去喘口气。” 这红彤彤的深圳户口本,究竟是镶金的跳板,还是沉甸甸的枷锁?深漂多年,我亲眼目睹了它带来的便利与代价。

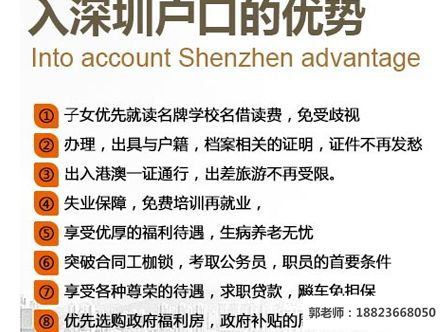

那抹红色背后的诱惑力,确实令人难以抗拒:

1. 教育入场券: 深圳公立学位争夺之惨烈,无需多言。深户,几乎是孩子进入优质公立学校、避开天价民办学费的那张基础门票。邻居李姐,孩子刚上小学,她曾焦虑地攥着积分表反复计算,只为深户能带来的那点微弱优势——在深圳,这优势已足够救命。

2. 安居梦的垫脚石: 想扎根?房子是绕不开的坎。深户购房资格门槛相对较低(社保年限要求短),首付比例有时也能享受政策倾斜。更重要的是,保障房体系(公租房、安居房)的大门,几乎只为深户敞开。朋友阿峰排队三年,终于摇中一套位置尚可的公租房,每月租金省下的几千块,成了他留在深圳最大的底气。

3. 职场隐形通行证: 若你向往体制内的稳定,深圳大量公务员、事业单位岗位,明确标注“限深圳市户籍”。某些大型国企、有政府背景的重要岗位,深户同样是隐形的加分项或硬性条件。招聘会上那些写着“深户优先”的岗位,曾让多少非深户简历石沉大海?

4. 医疗社保的“护身符”: 深户强制缴纳一档医保,报销范围和比例优势明显,尤其在大病面前,差别真能救命。深圳养老金的计发基数也相对较高,长远看是个实在的福利。同事老张去年一场手术,一档医保报销后自付部分远低于预期,他庆幸当年没犹豫。

5. “琐事”的便利性: 在深圳办事,深户有时就是效率的代名词。港澳通行证、护照等签注办理更便捷;市内迁移户口、开具各类证明也相对省心。周末去趟自助签注机,深户通道总是更快些,非深户朋友常投来羡慕眼神。

这户口本的红,也映照着现实的冷:

1. 高昂生存成本: 深圳的房价,早已是“宇宙中心”级别。即便有了购房资格,动辄数百万的首付和月供,足以压垮大多数普通家庭。房租连年上涨,一碗猪脚饭的价格也在无声宣告生活成本。我楼下早餐摊的肠粉,五年间默默涨了快一倍。

2. 集体户口的尴尬: 许多新入深户者,尤其单身青年,户口只能落在人才市场或公司集体户。这意味着你的户口本首页是冰冷的单位名称,而非“家”。结婚生子、孩子落户、开具某些证明时,手续繁琐程度倍增,那种“临时感”如影随形。

3. “拆”出来的租房困境: 深圳轰轰烈烈的城市更新,大片租金低廉的城中村被拆除。深户身份并不能让你在租房市场获得任何优待或价格庇护,反而要承受因房源减少而水涨船高的租金。曾经熟悉的“白石洲”、“上下沙”一个个消失,熟悉的房东电话也成了空号。

4. “卷都”的生存法则: 深圳速度的另一面,是快节奏、高压力。996文化、激烈的职场竞争是常态。深户身份不会让你的KPI自动完成,只会让你更无退路地投入这场“卷”的洪流。深夜科技园依然亮如白昼的写字楼,就是无声的证明。

5. 老家的“断舍离”: 迁出容易迁回难。放弃老家户口,可能意味着失去家乡的宅基地权益、集体分红、拆迁补偿等潜在利益。对于家乡仍有根基或未来有返乡计划的人,这需要极大的勇气和长远的权衡。我见过太多人,在老家亲友问及“田地分红”时,只能尴尬地笑笑。

所以,这本红册子,到底值不值得拿?

为了孩子教育拼一把的家长: 值!这是最核心、最刚性的需求。

计划长期扎根深圳、有能力搏一套房的奋斗者: 值!购房资格和保障房通道是关键筹码。

瞄准体制内或特定国企岗位的求职者: 值!这是硬门槛。

追求职业发展、能承受高压的年轻人: 可以一试,但要做好“卷”的心理准备。

家乡有丰厚资源、计划未来返乡、对深圳高成本望而却步者: 请三思!户口本的红不能当钱花,生活账本上的数字却真实得刺眼。

深圳户口的价值,不在于那本册子本身的光鲜,而在于它是否能与你个人的人生规划、经济实力、家庭需求精准咬合。它更像一把钥匙,能打开某些特定资源之门,却无法替你负担门后的昂贵租金与房贷,也无法平息加班到深夜时心底涌起的疲惫。

我那位迁回老家的同事,如今朋友圈常晒家乡的青山绿水和孩子的笑脸。他失去了“深圳人”的身份,却换回了更从容的生活节奏。而小王,正为孩子的学位四处奔走,痛并快乐着。

深圳从不相信眼泪,户口本的红也不能给生活自动镀金。 它更像一张需要持续投入的昂贵船票,航行在机遇与压力并存的海域。登船之前,务必掂量清楚:你的行囊里,是否装够了应对风浪的干粮与勇气?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。