深圳入户政策:一年一小改,三年一大改?

深圳入户政策多久调整一次?怎么感觉刚研究明白,风向就又变了?

谢邀。人在深圳,刚出人才园,一肚子关于入户政策的“血泪史”不吐不快。作为一个在深圳漂了五年、跟入户政策“死磕”了三年的“过来人”,我深谙这座城市的节奏——政策调整的频率,快得简直能追上深圳湾的潮水涨落。

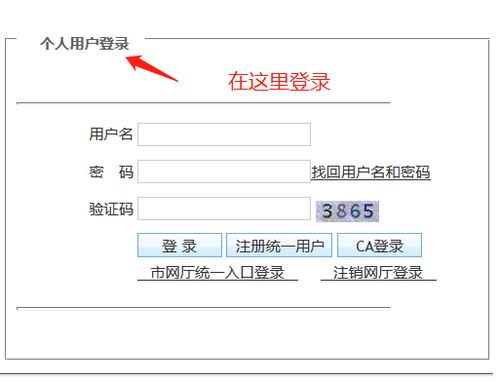

> 2020年,我咬咬牙把学历认证、社保清单、体检报告、无犯罪证明……厚厚一摞材料备齐,眼看核准类学历入户的“绿灯”就在眼前。结果临门一脚,政策变了:全日制大专学历的“通行证”突然被宣告作废,本科门槛也悄悄抬高!手中那一沓精心准备的纸片,瞬间成了“废纸”,心凉得如同被浇了一盆深秋的冷水。

深圳入户政策的“变脸”传统,由来已久:

1. 2016年:告别“买房送户口”。轰轰烈烈的“购房入户”时代落幕,房产不再能直接兑换深户门票。

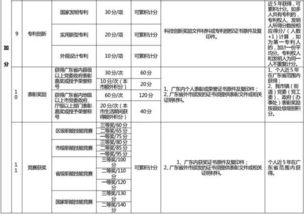

2. 2017年:人才优先。政策重心转向“抢人才”,学历型、技能型、高层次人才成为香饽饽,核准制开始占据C位。

3. 2020年:门槛陡然拔高。全日制大专核准入户成为历史,全日制本科门槛收紧,积分入户窗口更是暂停长达近两年,无数人的落户梦想被按下暂停键。

4. 2022年至今:积分重启,规则更严。积分入户通道终于重开,但“名额稀缺+分数内卷”成为新常态,仿佛千军万马争过独木桥。更令人哭笑不得的是,曾出现“提交失败后半年内不得再次申请”的苛刻规定,让人感觉命运被一只无形的手戏弄着。

为何深圳入户政策如此“善变”?

人口调控的精密天平:深圳土地资源紧张如“寸土寸金”,城市承载力已接近极限。入户政策就是那根最敏感的调控杠杆,必须根据人口流入速度、结构变化和城市发展目标,不断进行精细微调,避免人口洪峰冲垮城市运转。

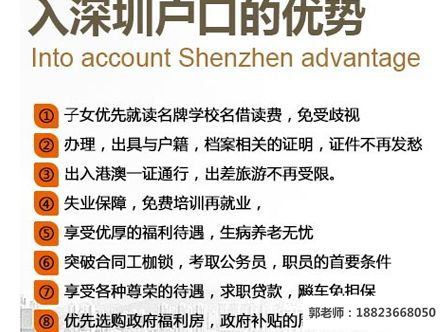

“抢人大战”的激烈角逐:当各大城市纷纷抛出橄榄枝吸引人才,深圳必须时刻审视自己的“价码”——学历要求、年龄限制、技能目录……稍有迟钝,顶尖人才就可能流向别处。

城市发展引擎的转换:当深圳从“世界工厂”向“创新之都”华丽转身,所需人才图谱也在悄然改变。政策必须像精准的雷达,不断扫描并吸纳人工智能、生物医药、金融科技等新兴领域的关键人才。

未来趋势:更精细、更挑剔、更动态

深圳的入户政策,不会、也不可能陷入长期停滞。它只会变得更加:

精细化:不再是“一刀切”,而是对不同区域(如深汕合作区)、不同重点产业(如“20+8”产业集群)量身定制差异化的引才策略。

挑剔化:学历、技能、贡献度、年龄等维度的筛选将更为严格,深圳户口的“含金量”与获取难度持续同步攀升。

动态化:一年一小调、三年一大调几乎成为常态。想靠“临时抱佛脚”或“刻舟求剑”来应对,注定会措手不及。

深漂心声:

去年某个工作日,我在人才园服务大厅排着长队递交材料,身后两位年轻申请者低声交谈的无奈钻入耳朵:

“去年积分差5分,想着今年再攒点社保……结果新政策一出,不仅社保分值算法微调了,我那个紧缺工种居然被移出了目录!一夜之间,距离反而拉大了十几分。”

“谁说不是呢?我朋友前年全日制本科轻松核准,拖到今年准备办,突然要求必须连续在同一公司缴满一年社保,他中间跳了一次槽,全白费了!这政策变得,比我女朋友的心思还难琢磨!”

深圳的入户政策,如同一款持续“打补丁”与“版本更新”的硬核生存游戏——规则总在优化,门槛时常浮动。 对真正渴望扎根于此的奋斗者而言,最明智的策略是:保持高度警觉,紧盯官方风向,条件一旦成熟,务必火速出手。 在深圳这片奇迹之地,犹豫的代价,可能就是永远错失那扇珍贵的“城门”。

毕竟,深圳求贤若渴,但它的门槛,永远只为时刻准备着、且行动最迅捷的人而开。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。