深圳户口:从香饽饽到鸡肋?一个十年深漂的残酷观察

十年前,我拼尽全力拿到这张蓝色卡片时,手指都在微微发抖。那会儿深户是实实在在的"硬通货"——它意味着孩子能进公立学校,意味着买房资格,意味着某种"扎根于此"的安全感。邻居大妈得知我落户,羡慕的眼神至今记得:"哎哟,你可算熬出头了!"

十年过去,当我再次审视这张卡片,却再难有当初的激动。甚至开始怀疑,这张纸片,究竟是通往未来的通行证,还是无形中套上的枷锁?

深圳户口含金量真的会越来越高?我看到的,却是越来越残酷的撕裂现实。

1. "钱袋子"的倾斜与普通人的失语

深圳财政确实富足,但钱花在哪里,才是关键。你看到的是深圳湾拔地而起的摩天大楼群,是前海深港合作区令人惊叹的规划沙盘,是西丽湖科教城的高规格投入。

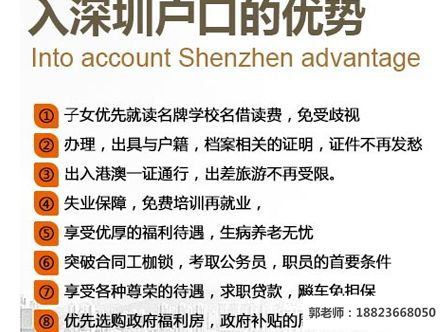

但普通人呢?深圳公立学位缺口巨大,每年都为孩子入学挤破头。所谓人才房,申请门槛之高、竞争之惨烈,足以让大部分"人才"望而却步。我同事老李,硕士学历,去年申请光明区某人才房项目,排队排到2000多号,最终抢到的房子单价也要4.5万,通勤单程一个半小时。他苦笑道:"这叫人才福利?这叫换个地方还房贷!"

2. 产业迁徙下的"户口空转"

深圳产业升级的代价,是大量制造业外迁。华为终端去了东莞松山湖,大疆部分产线在河源,比亚迪的重要基地在汕尾深汕合作区。我认识的好几个华为、腾讯的中层朋友,工作关系还在深圳,人却常驻东莞、惠州,周末才回深。他们的深圳户口还在,但工作、生活重心早已转移。

这种"人户分离"越来越普遍。户口绑定在深圳,肉身和生计却被迫在周边城市安放。这户口的意义,除了孩子上学那点念想,还剩多少?

3. 成本怪兽:生存压力倒逼"用脚投票"

深圳的生存成本早已是令人窒息的存在。南山、福田动辄10万+的房价是常态,龙华、宝安核心区也普遍7、8万起跳。租房?关内稍好点的一室一厅轻松破五千。孩子教育?优质民办一年十几万稀松平常。更别提那永远在路上的通勤时间。

高昂的成本像筛子,冷酷地筛选着留下的人。身边越来越多有深户的"老深圳",选择卖掉深圳的房子,拿着几百万现金,回到武汉、长沙、成都安家置业。他们自嘲:"深户是镀金的镣铐,解开了,反而一身轻松。"

4. 光环褪色与二线城市的凶猛追赶

曾几何时,深圳户口的光芒能轻易盖过广州。但如今,广州在入户政策上更为务实宽松(尤其在学历、社保要求方面),其深厚的教育、医疗资源底蕴,对很多务实过日子的家庭吸引力巨大。

更别说杭州、苏州、南京、成都这些新一线城市,产业有特色、生活成本相对可控、公共服务水平不断提升。它们像饿狼一样扑上来,用更友好的落户政策、更实在的补贴、更宜居的环境,疯狂抢夺人才。深圳户口那点"特区光环",在赤裸裸的现实生活品质对比下,正在快速褪色。

那么,深圳户口会"越来越值钱"吗?我的是:它正在加速分层。

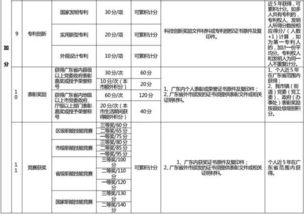

对顶尖人才(科学家、核心技术大牛、能带来巨额投资的企业家): 深户的配套资源和平台价值依然巨大,政府会不惜血本争取他们,户口含金量确实高。

对普通白领、技术工人、中小创业者: 深户的边际效益正在急剧下降。高昂的生活成本、有限的公共资源、激烈的内部竞争,让这张户口的"实用价值"大打折扣。它更像一张昂贵的"俱乐部会员卡",维持成本极高,而能享受到的专属服务却越来越稀薄。

这所谓的"含金量",对大部分人来说,越来越像一个苦涩的黑色幽默。它更像一种筛选机制——不是筛选谁更有价值,而是筛选谁更能承受这座城市的"成本之痛"。

当深圳户口越来越成为一种"奢侈品",普通人的选择就变得无比现实:留下,就要准备好燃烧青春与钱包,去搏一个渺茫的阶层跃升机会;离开,或许能换回一份更从容的生活。

十年深漂,我目睹了这座城市令人目眩的崛起,也看清了它光环下的裂痕。深圳户口这张牌,还能打多久?或许对大多数人而言,它的最大价值,是让你在决定离开时,能卖个好价钱,为下一站旅程攒够盘缠。

你会用青春和汗水,去供养这张日益昂贵的"深圳会员卡"吗?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。