深圳户口收紧:当“来了就是深圳人”变成“来了可能还不够格”

三年前,我帮同事小刘整理入户材料,他刚毕业两年,普通本科,在龙华一家科技公司上班,看着那份“全日制本科直接落户”的指南,我们当时还笑着调侃:“深圳这门槛,简直像在欢迎所有年轻人啊。”三年后的今天,小刘还在同一家公司,却卡在35岁这个微妙年龄点上,望着新政策里“本科35岁以下”的冰冷条款,以及积分系统里那遥不可及的分数,只能无奈自嘲:“现在不是深圳不欢迎我,是我赶不上趟了。”

一、政策收紧:从“抢人大战”到“择优录取”

“秒批”时代落幕: 曾几何时,全日制本科及以上学历者落户深圳,几乎是“秒批”的待遇。而如今,学历要求虽在,但年龄限制骤然收紧——本科35岁以下,硕士40岁以下,博士45岁以下,那扇曾经敞开的大门,如今已悄然收窄。那个本科毕业就能轻松落户,甚至还能领到一笔丰厚人才补贴(本科1.5万起,最高达3万)的时代,已成为许多“深漂”口中带着怀念的谈资。

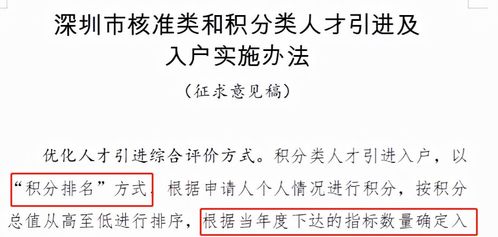

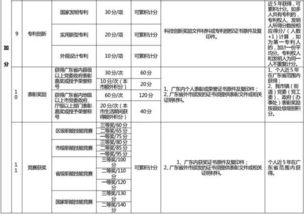

积分入户“地狱难度”: 最引人瞩目的,无疑是积分入户通道的变迁。2021年,深圳积分入户窗口关闭,如同按下了暂停键,两年后才重新开启,但规则已面目全非。名额从“相对充足”压缩到每年仅约2万个,竞争激烈程度陡增。积分规则变得异常严苛——社保一年积3分,封顶45分;自有住房一年积1分,封顶30分;大专学历仅积60分,本科75分,且年龄超过45岁后开始扣分...想靠积分凑够那110分以上的“安全线”,无异于一场需要天时(年龄)、地利(房产)、人和(高学历+长期社保)缺一不可的艰难跋涉。

职称门槛提高: 对于学历不足者,职称成为救命稻草。但政策已明确要求,非全日制学历搭配的中级职称,不再能直接落户。如今仅有“全日制大专+中级职称+35岁以下”才符合核准入户条件,这一组合的难度,令无数“专本套读”后考取中级职称的人,希望骤然落空。

随迁门槛加高: 即便是夫妻投靠,也需结婚登记满2年,且被投靠人落户深圳满2年。父母投靠则要求子女在深落户满8年,且申请人需达到退休年龄。政策温情未散,但门槛已在无形中抬高。

二、为何收紧?深圳的“中年转型”之痛

人口激增的压力: 深圳常住人口已突破1750万大关,远超早期城市规划承载力。交通拥堵、学位短缺、医疗资源紧张...这些“大城市病”日益凸显。收紧入户,是城市管理者面对现实压力的无奈之举。

从“要人手”到“要人才”: 深圳早期发展依赖人口红利,需要大量劳动力。如今站在“双区驱动”的新起点,这座城市迫切需要的是高端制造、人工智能、生物医药等前沿领域的顶尖创新人才与技能工匠。收紧普通学历落户,提高积分门槛,实质是城市在发展中主动进行的“人才结构优化”,试图将有限的公共资源精准投向能驱动未来产业升级的核心引擎。

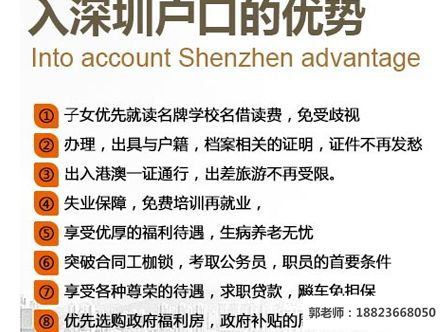

公共资源分配的精细化调控: 户口背后捆绑着教育、医疗、住房保障等核心资源。在资源增量短期内难以匹配人口增速的情况下,收紧入口,试图缓解供需矛盾,是一种直接但备受争议的调控手段。

三、影响几何?几家欢喜几家愁

“夹心层”的焦虑: 最受冲击的是那些年龄在35-45岁之间、学历普通(大专或非全日本科)、无自有房产、社保年限不算超长的“深漂”群体。积分不够,核准无门,政策收紧让他们陷入深深的无力感与身份焦虑。

“应届精英”仍受青睐: 对于顶尖高校应届毕业生、海归博士、拥有核心技术或专利的高层次人才,深圳的大门依然敞开,甚至通过各种“人才计划”提供更优渥条件。政策的天平,明显向金字塔尖倾斜。

城市吸引力面临微妙考验: 当“来了就是深圳人”这句温暖口号,在现实中逐渐演变为“来了可能还不够格”,深圳引以为傲的开放包容形象正遭受微妙挑战。尤其在各大城市“抢人大战”硝烟未散的背景下,部分被高门槛劝退的人才,可能转身投入长三角、成渝等同样充满活力且落户政策相对友好的怀抱。

四、未来之路:门槛之内,路在何方?

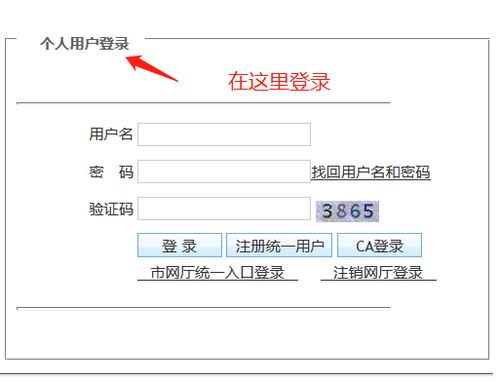

对“够格者”:行动要快! 符合条件的应届生、高学历年轻人才,务必抓住窗口期,政策未来可能进一步调整,时机稍纵即逝。

对“积分奋斗者”:精打细算! 仔细研究积分规则,提升学历(尤其全日制)、考取紧缺工种高级证书或职称、尽可能延长社保年限、考虑购买房产(虽困难但积分高),成为必须精算的选项。

对“暂时无望者”:另辟蹊径? 可关注深圳周边城市(如东莞、惠州)的落户政策,或评估长期“居住证+社保”模式在深圳生活的可能性。同时,保持核心竞争力才是根本——无论是深圳还是其他城市,真正有价值的人才,终有立足之地。

深圳入户政策的收紧,绝非简单的“关门”。它更像一次城市发展逻辑的艰难切换:从追求“量”的扩张,转向谋求“质”的提升。

这转变带来阵痛,让许多人的安居梦想暂时搁浅,却也迫使城市思考——如何在设定门槛后,为那些同样为城市挥洒汗水、贡献才智的普通奋斗者提供更公平的上升通道?如何在选拔“精英”的同时,维系那份“海纳百川”的初心?当"来了就是深圳人"不再是一句轻松落地的承诺,这座城市又该以怎样的新叙事,继续吸引并温暖那些渴望在此扎根的灵魂?

深圳户口,这张纸的分量从未如此沉重。它不再是普惠的入场券,而更像一张筛选过后的船票。只是,当巨轮调整航向时,是否还记得甲板上那些长久以来默默支撑它的水手们?深圳的未来,不仅在于它选择了谁,更在于它如何对待那些暂时未被选中、却依然深爱着这片热土的人。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。