深圳关闭大专生入户之门:这座城,不再“来者皆是客”?

那天下午,同事小陈猛地把手机塞到我面前,屏幕上的新闻标题赫然醒目:“深圳拟修订户籍迁入规定,大专学历或将不再直接核准入户!”他脸色煞白,声音微微发颤:“完了……我这刚攒够钱,准备买房落户扎根呢,这下全泡汤了?”

我心头一震,瞬间理解了他话里的“泡汤”二字——那不仅仅是户口页上地址的变更,更是他倾注全部积蓄的购房资格、孩子未来的学区,甚至是在这座城市安身立命的凭证,仿佛骤然蒸发,只剩下无处安放的焦虑。

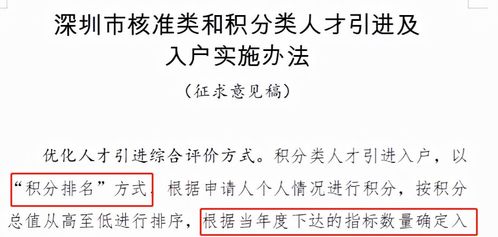

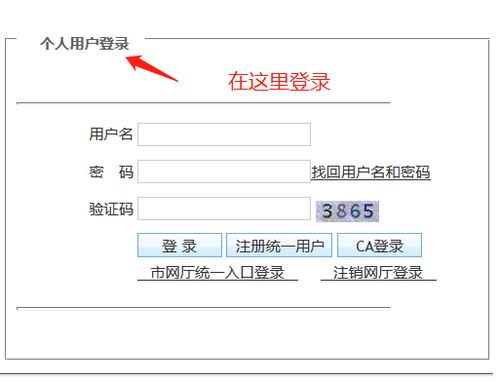

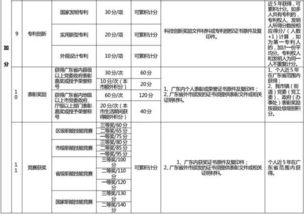

深圳入户门槛的骤然提升,早已不是隐约的传闻。新政策如一把精准的标尺:大专学历者失去了直接核准入户的资格,只能通过漫长艰苦的积分制去艰难争取那有限的名额。本科及以上学历的年龄门槛也悄然收紧,35岁仿佛一道难以逾越的分水岭。更令人倒吸一口凉气的是,那些曾被视为“捷径”的职称、技能证书的加分权重被大幅压缩,许多精心准备的加分项瞬间变得轻如鸿毛。

这一纸公文,在无数个像小陈这样的“深漂”生活中投下了巨石。我在知乎上看到一位网友的留言,字字血泪:“去年底刚辞职,狠心报了培训班准备考证,想着熬过今年就能落户了。现在……这证还有用吗?我的投入谁来补偿?”他仿佛被命运戏耍,投入的真金白银与满腔热忱,在政策转向的飓风中顷刻化为乌有。而更多年轻的大专生们,则站在城市入口处茫然四顾——那个曾经张开双臂、承诺“来了就是深圳人”的开放之地,似乎正缓缓关闭一道无形的门。

这扇门为何关闭?答案并不深奥。深圳,卷不动了。过去四十年的狂飙突进,让这座城人口早已突破两千万大关,土地、交通、教育、医疗资源绷紧到了极限。它不再需要简单依靠“人海战术”来堆砌繁荣,如同一个步入壮年的巨人,从追求体量的扩张,转向了对肌体素质的精雕细琢。

政策转向背后,是城市发展逻辑的清晰嬗变:从“人口数量”的扩张,转向“人才质量”的筛选。它渴求的不再是简单的人口分母,而是能直接驱动高端产业引擎的创新分子、科研精英与顶尖技术工匠。大专学历者,在深圳眼中,已渐渐褪去“人才”的光环,被悄然归入“普通劳动力”的庞大群体。城市需求的坐标轴,已从“学历基本线”悄然挪向“产业适配度”与“创新浓度”。这并非针对个体的恶意,而是一座超大城市在资源极限下不得不做的冷酷计算与艰难取舍。

深圳不再扮演那个慷慨接纳所有“拓荒者”的角色了。它用提高的门槛无声宣告:此地已非昔日的“价值洼地”。对于大专生们,那些曾经规划好的“深圳梦”——落户、安居、扎根——陡然变得崎岖坎坷。是咬紧牙关,在积分制的窄道上拼杀出一条血路?还是黯然转身,在粤港澳大湾区的辽阔版图上重新寻找自己的坐标?当门票变得昂贵,你我的价值是否经得起这座城市的重新评估?

深圳的转身,带着一丝决绝的凉意。它不再轻言“来了就是深圳人”,这看似无情,却也撕开了一层温情脉脉的幻象。它迫使每个向往者、每个停留者,必须更清醒地审视:我,究竟能为这座永不停歇的城市引擎注入怎样的独特动力?

政策或许冰冷,但城市竞争的法则从来如此。深漂的底色,从来不是一纸户口赋予的安稳,而是在未知风浪中锻造出的韧性。当政策红利不再普惠,个体真正的价值才显露于水面之上。 与其沉湎于被“抛弃”的失落感,不如认清现实:深圳从未属于任何人,它只属于那些不断为其创造价值、提供动力的人。

深圳抛弃大专生?不,它只是在换一种姿势奔跑。而每一个渴望留在这里的灵魂,都需要重新校准自己的步伐。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。