深圳落户秘籍:一本中级证书,让我这个35岁"深漂"成功上岸!

人在深圳,刚下地铁。手里攥着那本崭新的、薄薄的、却重逾千金的深圳户口本,站在雨后初晴的福田街头,望着车水马龙,心头翻涌的滋味,难以言表。

十年深漂,灵魂早已被这座城市的脉搏同化,却始终如浮萍无根。孩子升学时那一声“非深户”的叹息,像根刺扎在心上;父母日渐苍老,异地医保的繁琐流程成了每次电话里欲言又止的牵挂;更别提那被房价甩出十八条街的无力感,连在城中村租房的房东眼神都透着“暂住”的疏离。

所谓深漂,不过是在他乡装作家乡。

直到偶然刷到“中级职称+中专学历=深圳入户”这条政策,仿佛溺水者抓住了浮木。可兴奋没持续三秒就被现实泼了冷水:政策是真的,但“中级职称”四个字,沉甸甸。

我选的是“系统集成项目管理工程师”——名字拗口,内容更让人头皮发麻。项目管理知识体系、十大领域、各种输入输出工具技术……打开教材那一刻,堪比天书。白天在公司被KPI追着跑,晚上回家还要被“项目生命周期”和“关键路径法”折磨。无数个深夜,咖啡当水喝,笔记密密麻麻写满几大本,头发一把把掉,怀疑自己是不是在自虐。

最难的不是考试本身,而是在日复一日的琐碎和疲惫中,如何死死摁住那个想放弃的自己。

考场上,键盘敲击声如同密集的鼓点。当屏幕上弹出“合格”时,紧绷的弦瞬间松弛,眼眶竟有些发热——这本证书,是无数个深夜孤灯和咖啡因堆砌起来的战利品。

考证成功只是万里长征第一步。真正的“入户大考”,在拿到证书之后才拉开序幕。

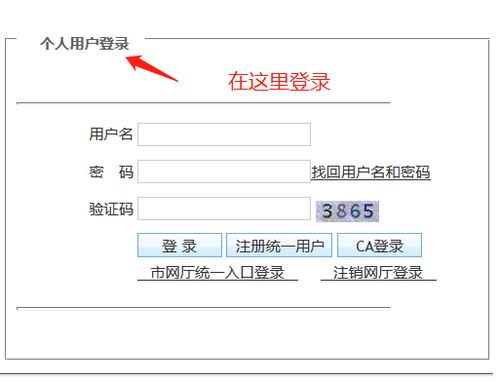

深圳人才引进系统,一个让人又爱又恨的存在。爱它流程清晰,恨它细节魔鬼。第一次提交材料,自信满满,结果秒被打回!原因竟是身份证扫描件边缘有极其轻微阴影,系统判定“不清晰”。政策是阳光大道,执行却是毫厘必争的独木桥。

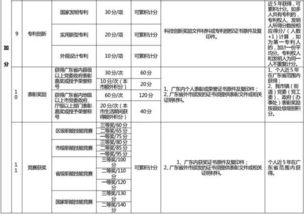

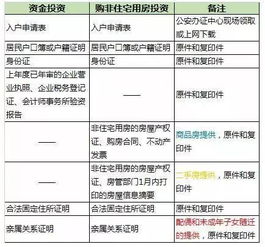

材料清单如同精密仪器说明书:

证书和学历证明: 原件扫描,清晰到能看清防伪纹理。

户口簿和身份证: 首页、本人页、户主页,缺一不可,扫描件必须平整无折痕。

落户方式证明: 房产证?租赁凭证?亲友户口本挂靠同意书?每一项都需对应上传铁证。

体检报告: 指定医院,指定项目,一个指标异常都可能卡住。

反复修改上传材料的那一周,焦虑得如同热锅蚂蚁,生怕哪个环节又出幺蛾子。

材料提交后,是望眼欲穿的等待。每天刷新系统十几次成了条件反射。当“审批通过”四个字跳出来时,简直不敢相信自己的眼睛!预约派出所那天,天空飘着细雨,心却晴空万里。窗口民警效率极高,核对信息、签字、拍照……当那本印着国徽的深红色户口簿递到我手中时,指尖的微凉触感如此真实。

从那一刻起,我不再是深圳的“过客”。

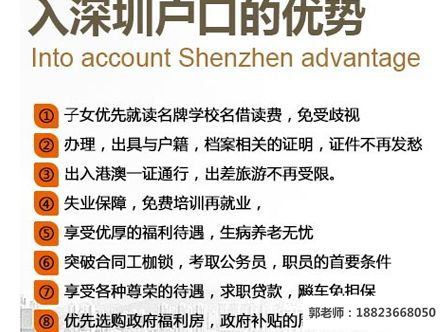

拿到户口本只是新起点。孩子转学手续、社保医保转移、甚至港澳通行证签注便利……新深圳人的“特权”正一点点解锁。更重要的是,那份多年漂泊积累的疏离感正被一种奇妙的“归属感”悄然取代。路过社区服务中心看到“户籍居民活动通知”,会驻足细看;听到别人讨论城中村改造,会自然地加入讨论——因为这片土地的变迁,终于与我血脉相连。

几点掏心窝子的建议:

1. 政策瞬息万变,官网是唯一信源: 深圳人社局官网是命根子!别信任何“包过”中介,政策细节(比如社保要求、年龄限制、随迁规定)必须自己一个字一个字抠明白。

2. 选证如择路,匹配是关键: 别盲目跟风“热门”证书。结合自己专业背景和工作经验选择,备考难度和实用性要兼顾。信息类(系统集成、网络工程师)、经济类(中级经济师)是主流选择。

3. 材料魔鬼在细节: 扫描件清晰度、文件命名规范、材料有效期(如体检报告)……一个小疏忽足以让你从头再来。建议提交前找有经验的人帮你“挑刺”。

4. 耐心是通关密钥: 从备考到最终落户,是一场至少半年起步的马拉松。保持稳定心态,预留充足时间应对突发状况(比如系统维护、政策微调)。

5. 落户方式早规划: 房产落户最省心,无房需提前搞定亲友挂靠(需对方户口本原件及同意书)或租赁凭证(部分区要求严格)。

一本证书,改变的绝不仅仅是一纸户籍。 它更像一把钥匙,为我这个在深圳奋斗了十年的异乡人,打开了真正融入这座城市的大门,赋予了在这片热土上扎根生长的底气与可能。

所谓归属,并非从天而降的恩赐,而是那些咬着牙不松手的深夜,最终兑换来的入场券。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。