深户紧缺工种目录:我的专业上榜了,我却笑不出来?

深夜十二点,深圳南山写字楼的灯还固执亮着。我揉着酸涩的眼睛,屏幕的光线像一把细针扎进瞳孔。手指机械地刷新着网页,忽然,一则“深户紧缺工种目录更新”的公告像一道刺目的闪电劈开了我的疲惫。

我猛地坐直身子,几乎是颤抖着点开那份长长的PDF文件,心跳如擂鼓。一行一行,目光如扫描仪般搜寻……找到了!我那冷门到亲戚们总以为我是搞“算卦”的专业名称,此刻竟赫然在列!一种近乎荒诞的狂喜冲上脑门,仿佛刮刮乐刮出了“头奖”——深户大门,似乎正吱呀作响,向我敞开了一道缝隙?我几乎要笑出声来。

“紧缺”二字,深圳的另类通关秘籍?

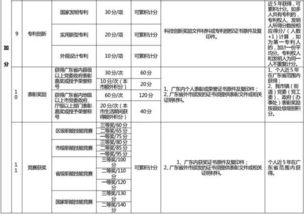

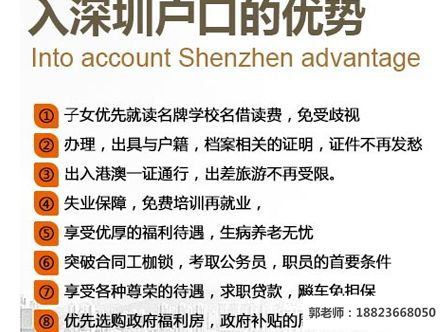

深圳这座城市的魔力,向来裹挟着“效率”与“稀缺”的标签。无数人如候鸟般南飞,只为在此筑巢落户。深户的门槛,岂是轻易可攀?积分入户的赛道上,学历、社保年限、房产……每一项都是沉甸甸的砝码,压得人喘不过气。直到这份“紧缺工种目录”如秘籍般流传开来——它似乎昭示着:若你手握特定技能,通关之路或可另辟蹊径。

看看这份新鲜出炉的名单吧,它简直像一张深圳产业需求的即时“CT扫描图”:

“硬核”制造守护者: 精密机械制造、工业机器人系统运维、高端数控机床操作……这些名字听起来就带着机油味和金属的冷光。它们正是深圳制造脊梁不可或缺的“关节”与“神经”。坊间流传,去年某个大型制造企业开出近两万月薪,只为觅得一位经验老到的数控高手,却依然一“匠”难求。朋友的朋友是电工,他说:“现在深圳持证且经验丰富的电工,抢手程度快赶上大熊猫了,去年缺口据说有800人,加班费都翻倍了,但活儿还是干不完。” 他考电工证的经历,被我们戏称为“比考结婚证还难”。

“夕阳”下的朝阳守护者: “养老护理员”的名字赫然在列,带着一种沉甸甸的温度。深圳这座年轻的城市,正无可避免地迎来它的“银发浪潮”。专业、耐心、能应对复杂情况的护理人员,其稀缺程度远超想象。我曾去一家高端养老机构探访,负责人摇头叹息:“我们开出包吃住、薪资远超市场平均的条件,年轻人还是觉得‘伺候人’不体面,流动性大得让人头疼。” 那些真正能安抚老人情绪、理解其需求的护理员,成了机构里的“定海神针”。

“数字世界”的隐形建筑师: 大数据工程技术人员、云计算工程师、区块链应用操作员……这些闪烁着科技光芒的名词,是深圳数字经济狂奔的“燃料”与“引擎”。一个在腾讯做云架构的朋友吐槽:“现在招人,懂点皮毛的漫天要价,真正能扛住亿级并发、解决诡异线上故障的大神,猎头天天围着转,开价根本不敢看上限。” 这数字世界的“基建狂魔”,其紧缺程度,可见一斑。

目录上榜≠落户躺赢,小心“通关秘籍”里的隐藏关卡!

狂喜过后,冷水总会适时浇下。我深吸一口气,开始逐字逐句研读那密密麻麻的细则。冰冷的现实迅速取代了最初的兴奋:

“持证上岗”是铁律: 目录里每个工种名称后面,都像影子般跟着一串特定的职业资格证书或技能等级证书要求。我的专业是上榜了,可我那张躺在抽屉里吃灰的初级证书,在要求“技师(二级)以上”的条款前,简直像个笑话。考证?意味着新一轮的挑灯夜战、真金白银的投入,以及未知的时间成本。朋友阿杰的经历就是前车之鉴,他看中一个紧缺的“智能楼宇管理师”岗位,兴致勃勃报了名,结果发现光培训费就上万,实操考试设备还得自己想办法练,最后只能无奈放弃。

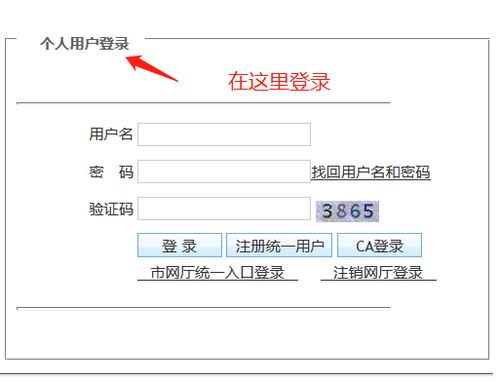

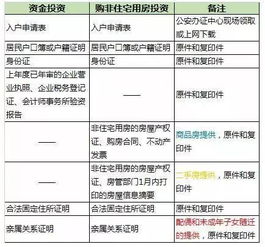

“真金”需要“火炼”: 政策白纸黑字写着,通常要求在本市相关紧缺岗位连续缴纳社保满一定年限(往往是2年起)。这意味着,即使你手握证书,也需要找到一份与之严格匹配的工作,并且稳稳当当地干上几年。想靠挂靠混社保?风险巨大,一旦被查,后果不堪设想。这绝非一条投机取巧的捷径。

“匹配度”是生死线: 你的工作内容、劳动合同职位名称,必须与紧缺目录中的描述严丝合缝。人社部门的审核人员个个火眼金睛。我听过一个哭笑不得的例子:有人是“软件工程师”,岗位职责完全符合“大数据工程技术人员”的要求,但合同上写的职位名称是“开发工程师”,结果被无情驳回。一字之差,失之千里。别抱任何“擦边球”的幻想,必须完全对号入座。

“窗口”可能稍纵即逝: 这份目录并非一成不变的金科玉律。它像风向标,会随着深圳产业结构的调整、市场供需的变化而动态调整。也许你辛辛苦苦考下了证、熬够了年限,抬头一看,自己的工种已悄然从目录中消失。政策的风向,永远比个人努力转得更快。

我对着电脑屏幕长长地、无声地叹了口气。最初的狂喜早已烟消云散,取而代之的是一种复杂的清醒。那份闪着金光的“紧缺工种目录”,不再是一张轻飘飘的入场券,它更像一份沉甸甸的契约书。契约的背面,清晰地写着:你需要为此付出匹配的努力、时间和持久的耐心。

这座城市从不轻易施舍它的“身份”。所谓的“紧缺”,不过是它开出的价码——它需要你成为它高速运转齿轮中一个真正“卡得准、转得稳”的部件。它需要你提供的价值,必须实实在在,无可替代。

我的专业确实上榜了,这给了我一个比纯粹拼积分更清晰、或许也更可行的方向。但这份“幸运”带来的并非轻松,而是一种更为具象的压力:去学习,去考证,去深耕,去证明自己配得上这份“紧缺”,配得上成为这座“梦想之城”的正式一员。

深户那张薄薄的卡片,终究只是漫长跋涉中的一个小小驿站。

深圳的路,从来没有哪一条是真正“容易”的。紧缺目录提供的,也不过是一条需要你卷得更精准、付出更匹配努力的赛道罢了。

你的专业,或者你身边朋友的专业,在那份闪闪发光的目录里吗?欢迎分享你的“通关”故事,或者正在经历的“考证”辛酸——让我们看看,有多少人正埋头在通往“紧缺”的这条路上,默默卷成了麻花?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。