入户深圳新规:说好的“来了就是深圳人”,怎么突然“卷”起来了?

刚刚过去的周末,我那位在深圳摸爬滚打了五年的好友小李,攥着手机冲到我面前,表情活像吞了半斤苦瓜:“完蛋!彻底完蛋!我的深户梦碎了!” 就在去年,他还信誓旦旦告诉我,自己那本全日制大专文凭足够敲开深圳大门了——可如今,那扇门在他眼前“哐当”一声,关得严严实实。

2023年,深圳落户政策经历了一场堪称颠覆性的“大换血”,平静水面下暗流汹涌,对无数深漂而言,这无异于一场猝不及防的巨震。那扇曾向无数人敞开的大门,如今悄然改变了进入的规则。

1. 全日制大专的“黄金时代”,一去不复返了

曾几何时,“全日制大专+35周岁以下”是闯荡深圳、落户扎根的经典通行证,门槛清晰,操作简便。但新规无情宣告:这条坦途已成历史。 小李的崩溃,正是无数大专学历者此刻的集体困境。他眼巴巴盯着那纸“深圳户口”的通行证,如今已成了空中楼阁。

更令人猝不及防的是,即便是全日制本科生,也并非高枕无忧。年龄超过35岁?若没有中级职称的“加持”,想走“核准入户”这条路,也变得举步维艰。深圳的怀抱,似乎在不动声色间收得更紧了些。

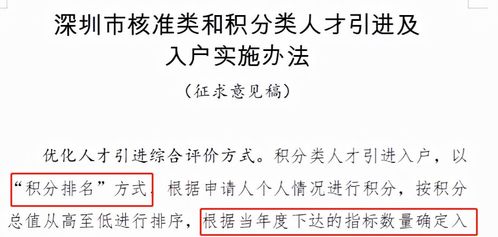

2. 积分落户重启,却成“千军万马过独木桥”

在关闭通道许久后,深圳积分入户终于在2023年中旬重新开放申请,这本该是个令人振奋的消息。现实却泼了一盆冷水:名额极度有限,竞争惨烈到令人窒息。

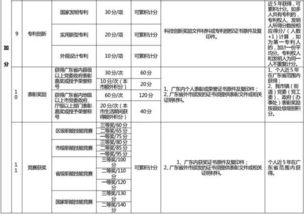

官方悄悄公布了数据:2023年仅开放2万个名额,而申请人数却高达十万之众!这哪里是“千军万马过独木桥”,简直是“千军万马争一根独木”。更令人咂舌的是,“入围分数线”被拉高到史无前例的310分!这意味着什么?一个35岁以下的全日制本科生,基础分才区区135分。即便在深圳熬满十年社保(60分)、十年自有住房(60分),再加个发明专利(30分),总分也不过285分——距离那道冰冷的分数线,仍有25分的巨大鸿沟!那张看似重启的入场券,对绝大多数人而言,更像一张无法兑现的空头支票。

3. 中级职称,一夜之间成了“硬通货”

当大专路径被堵死,积分之路又渺茫如登天,“中级职称”瞬间被推上了神坛,成了新规则下最耀眼的那把钥匙。

无论是想走“核准入户”(尤其对超龄本科生至关重要),还是在惨烈的积分大战中为自己增添一份沉甸甸的砝码(中级职称可加20-30分),这张证书的价值被无限放大。一时间,“系统集成项目管理工程师”、“网络工程师”、“经济师”这些职称考试,成了深漂圈子里最热门的话题。这绝非偶然,而是新规则下生存策略的必然选择——当规则改写,人只能被动调整方向。

深圳此番大幅提高落户门槛,绝非任性之举,背后是这座城市发展逻辑的深刻转向:

人口结构之变: 官方数据显示,2023年深圳常住人口已达1779万,城市承载力已逼近临界点。深圳不再需要、也无法承受无差别的人口涌入。那个“来了就是深圳人”的包容口号,正悄然向“深圳需要更匹配的人”的现实选择过渡。

产业升级之需: 深圳正全力向高端制造、科技创新高地冲刺。吸引并留住高学历、高技能、拥有真才实学的专业人才,成为城市发展的核心诉求。提高学历和职称门槛,正是服务于这一目标的精准筛选机制。

城市治理之考: 人口过快增长带来的教育、医疗、交通等公共资源压力巨大。提高落户门槛,也是优化人口结构、提升城市治理精细化水平的必然手段。

新规之下,焦虑弥漫是人之常情。但与其抱怨门槛提高,不如将其视为深圳这座城市对我们每个人提出的新课题:它正无声地发问——你的价值,是否足以匹配这座城市未来的野心?

对于渴望扎根深圳的人而言,新规是残酷的,但也无比清晰:

学历是基石: 全日制本科几乎已成为必备项,研究生学历优势将愈发凸显。

职称是利器: 中级职称(甚至副高)的重要性前所未有地提升,早考早受益。

社保、房产是长线投资: 在积分体系下,长期稳定的社保缴纳和自有住房仍是重要的加分项。

年龄是硬伤: 务必关注年龄节点(尤其是35周岁),规划要趁早。

深圳,这座曾以海纳百川闻名的城市,正经历着成长的阵痛与转型的抉择。它的大门依然敞开,但开门的钥匙,已悄然升级换代。那句“来了就是深圳人”的口号,其内涵正经历着微妙的演变:从近乎无条件的拥抱,转变为对价值契合度更高的期待。

当落户的通道从“欢迎你来”变成“需要你来”,我们不得不承认——深圳,正以它的方式,在时代的洪流中重塑着与逐梦者之间的关系。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。