深户三年,说说它那点扎心的“好”与“坏”

凌晨三点的深圳湾公园,海风裹着潮湿扑面而来,我裹紧外套,身边队伍已如长蛇盘踞,人人眼中都燃着一种近乎虔诚的渴盼——为了一个能让孩子在“名校”门口排上号的深圳户口。三年前,我同样站在这里,为这张薄纸耗尽心力。如今它躺在我30平出租屋的抽屉里,我实在忍不住要扒开那些“深吹”的糖衣,讲讲这张户口纸背后那些滚烫又硌人的真实。

好处:现实的硬通货

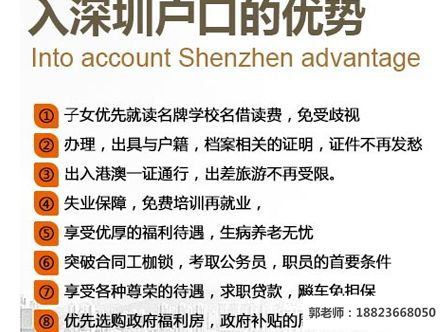

教育,那根最敏感的神经: 孩子入学是悬在无数家长心头的利刃。深户就是一张入场券。当非深户父母为孩子挤破头,甚至通宵排队只为递交材料时,我们只需在窗口亮出深户身份,那种被优先照顾的感觉,如同在沙丁鱼罐头里突然得到了一口氧气。深圳公立教育资源紧张,深户无疑是孩子靠近优质教育的第一道护城河。目睹邻居非深户家庭为孩子学位辗转反侧、焦头烂额,那种切肤的焦虑,深户确实帮你卸下了大半。

医疗福利:一张隐形的安全网: 深圳医保报销比例高,深户参保便捷,保障更全面。社区医院挂号,非深户队伍蜿蜒,深户窗口则快得多,这省下的不仅是时间,更是面对病痛时的安心感。当一场突发的疾病袭来,你会无比感激这张户口纸带来的缓冲——它虽不能消解病痛,却实实在在减轻了经济负担的重压。

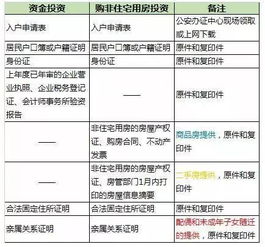

安居梦的“敲门砖”: 想在这座城市扎根,房子是绕不开的坎。深户是购房的基本门槛。没有它,连参与摇号的资格都没有。在深圳房价令人仰望的今天,这张纸至少给了你一个入场搏一搏的机会,哪怕前路依旧艰难。同事老张奋斗十年,却因非深户无法购买心仪区域的商品房,最终黯然离开深圳,那张户口纸在那一刻显得无比沉重。

就业的“隐性加分项”: 某些政府、事业单位、大型国企的岗位,明确要求深户优先。它像一块无形的砝码,在激烈的求职竞争中为你悄悄加码。朋友应聘某大型研究院,能力相当,最终深户身份成为关键加分项,现实就是如此赤裸。

便利生活的“润滑剂”: 办港澳通行证、护照等个人证件,在深圳本地即可快速搞定;申请车牌摇号、办理各类证明……深户带来的行政流程简化,在日常琐碎中积少成多,省下的是实实在在的时间和精力成本。

坏处:光环下的阴影

“深户”不等于“深圳人”: 拿到深户那一刻的激动很快被现实冲淡。没有属于自己的房子,租住在狭窄的城中村,你依然是那个“漂着”的人。当房东因各种理由让你搬家,那张深户纸在冰冷的现实面前苍白无力。春节回老家,亲戚们一句“哟,大城市户口了”,语气里带着疏离,仿佛你已不是那个土生土长的家乡人。在深圳的某些“老土著”眼中,新深户依旧是“外地人”。这种身份认同的撕裂感,是深户光环下最隐秘的痛。

高房价下的沉重负担: 深户给了你买房的资格,却并未降低那令人窒息的高房价。面对动辄七八万、十几万一平的房价,普通工薪阶层即使掏空六个钱包,也只能望“房”兴叹。深户这张纸,有时更像是一张沉重的考卷,逼着你直面生存的压力。每每看到房产中介橱窗里那些天文数字,我那张深户证书在口袋里仿佛变成一块沉重的石头。

生活成本:无处可逃的“福报”: 深圳的房租、物价水平,与其经济地位绝对“匹配”。深户身份不会带来水电煤气费的折扣,反而可能因“扎根”的错觉,让你更心甘情愿(或无可奈何)地承受这份“福报”。楼下快餐店的猪脚饭,价格一年内涨了两次,深户身份对此无能为力,该付的钱一分不少。

归属感的缺失: 深圳是座年轻的移民城市,快节奏、高压力是底色。深户并未天然赋予你强烈的归属感。缺乏沉淀的历史文化底蕴,人与人之间习惯保持礼貌的距离。夜深人静,站在出租屋窗前望着万家灯火,那种“此心安处是吾乡”的踏实感,并非一张户口纸所能给予。

深户,它不是神话,亦非诅咒。它更像一张通向特定资源的入场券,上面清晰印着这座城市的游戏规则。它许诺了教育、医疗的便利,划出了购房的门槛,却也默默标记了高成本的生活和归属感的飘摇。

值不值得?这问题没有普世答案。若你孩子急需学位,若你决心在深圳扎根置业,若你职业发展需要这块跳板,它的“好”便重如泰山。若你追求闲适安稳,若你眷恋故土温情,若你难以承受高压高成本,它的“坏”便如影随形,足以成为压垮骆驼的最后一根稻草。

深圳从不承诺童话,它只提供一张考卷——深户是准考证,高昂的房价是必答题,归属感是附加题,而你的选择与能力,才是最终得分。

真正定义我们在这座城市坐标的,终究不是户口本上那枚鲜红的印章,而是我们深夜加班后仰望的灯火,是出租屋里坚持的梦想,是孩子用深圳口音喊出的那声“爸妈”——这些滚烫的日常,远比一纸户籍更能丈量我们与这座城市的距离。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。