深圳入户问谁?血泪教训:这3类人最坑爹

第一次面对深圳入户流程,我像只无头苍蝇。朋友圈铺天盖地的中介广告,个个自称“内部有人”、“包过”、“快人一步”,仿佛入户只是交点钱就能完成的轻松买卖。我怀着将信将疑,点开其中一位头像闪亮的中介对话框,对方甩来一个惊人的“打包价”和几份模糊不清的“内部文件截图”,还神秘兮兮地压低声音:“哥,现在政策紧,不找我,以后更难!”

那一瞬间,我仿佛抓住了救命稻草——直到在市民中心办事窗口排了长长队伍,把中介那份“绝密文件”递上去时,工作人员只扫了一眼,便礼貌而坚定地推开:“对不起先生,这份材料是去年的,政策早变了,我们只认官网公示的最新版本。”那份打印精美的文件瞬间在我手中变得滚烫而讽刺,仿佛在嘲笑我的轻信。

后来我才明白,入户深圳,最该问的第一位“老师”,永远是它——深圳市人力资源和社会保障局官网。

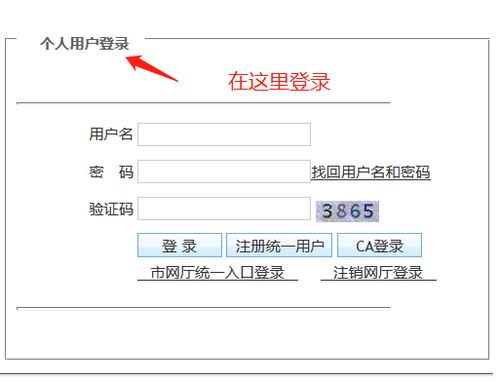

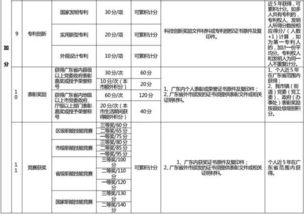

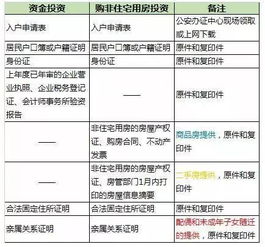

别嫌它界面“朴实无华”,也别嫌文件术语“佶屈聱牙”。这个蓝色背景的网站,是政策唯一的源头活水。无论是积分入户的分数构成、学历型人才的具体要求、随迁政策的细微调整,还是紧缺工种的权威目录,所有变动都第一时间在这里白纸黑字地公示。它的“政务服务”栏目像座宝库,办事指南清晰列明所需材料清单与办理流程,表格模板随手可下。与其在无数二手信息中迷失方向,不如每天花上五分钟,养成刷官网的习惯——政策的风向标,永远在这里最清晰。

当官网的文字让你困惑,或情况特殊难以对号入座时,就该请出第二位“权威顾问”——官方咨询渠道。

别小看那个印在官网角落的咨询电话(如0755-12333)。我曾在学历认证材料上卡壳,忐忑地拨通电话,听筒那头工作人员耐心听完我磕磕巴巴的描述,清晰指出材料中缺失的关键环节,甚至告知附近哪个街道服务中心能最快补齐证明。那一刻,冰冷的电话线传递的是踏实的温度。

各区行政服务大厅的“人才引进”窗口更是宝藏。我带着厚厚一沓材料,惴惴不安地坐在罗湖服务大厅窗口前。工作人员一页页翻看,用笔圈出几处填写错误,轻声说:“这里空着不行,要填‘无’;那份复印件缺了公章,得回去补一下。”细致入微的指导,让那些繁杂的表格突然有了清晰的路径。至于“深圳人社”微信公众号和“i深圳”APP,则像贴身的智能管家,政策推送、进度查询、预约取号,指尖轻点即可完成。

当流程走到需要“落地”时,第三类资源可以帮你省心——半官方的基层力量。

别忽略你居住地或公司注册地所在的街道办。他们手握区级政策的执行细则,对常见问题处理流程熟稔于心。一次,我因社保缴纳月份计算问题纠结,街道办工作人员翻出内部操作指引,三言两语就解开了我的疑惑,还顺手提醒我留意即将开始的集中申报期。

官方认证的人才服务机构(务必核实其官网合作资质!)也能提供代办跑腿服务,适合时间紧张或材料复杂者。但务必擦亮眼,选择有正规授权、收费透明的机构,签署服务协议时逐条看清权责——让专业的人做专业的事,前提是确保其“专业”的真实性。

至于那些在朋友圈、论坛、甚至小区电梯广告里主动“送上门”的中介?请务必保持十二分警惕。

他们的话术极具诱惑:“内部渠道”、“包过”、“加急处理”。可真相往往是:利用信息差,把官网免费信息包装成“独家秘笈”;收费虚高,层层加码;更有甚者,伪造材料铤而走险,一旦被查实,后果只能申请人自行承担。朋友曾轻信中介“包过”承诺,结果对方连基本社保年限要求都搞错,导致材料被退,不仅损失金钱,更白白耽误半年时间窗口,险些错过孩子入学报名。血泪教训,字字锥心。

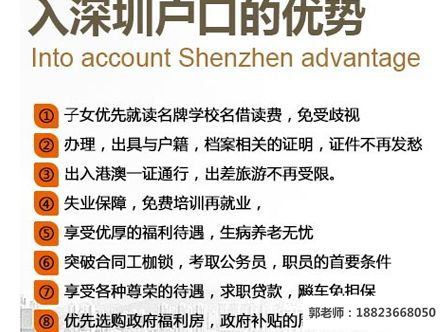

深圳的门户,向奋斗者敞开;但入户之路,从无捷径。与其把关乎未来的大事,轻率托付给朋友圈里闪烁的头像或来历不明的承诺,不如回归本源:

1. 第一步,死磕官网: 把深圳市人力资源和社会保障局官网设为浏览器首页,政策变动尽在掌握。

2. 第二步,官方确认: 拿起电话或走进服务大厅,用你的具体情况去印证官网条文。

3. 第三步,慎用外力: 如确需代办,只选资质过硬、流程透明的正规机构,合同权责务必分明。

入户手续或许繁杂,却正是这座城市对规则与秩序的无声尊重。真正的捷径,恰恰是那些看似枯燥的官方条文——它用最朴素的文字,为奋斗者铺就最踏实的路。 别让“包过”的幻梦,成为你扎根深圳缴纳的第一笔智商税。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。