深圳户口,突然不香了?

上周,我那位在龙岗工厂当了十年技术员的老同学王工,破天荒发了条朋友圈:“嘿,深圳户口到手,终于不飘着了!”——配图是那本墨绿烫金的本子,下面密密麻麻点赞评论一片,有祝贺的,有问他怎么办到的,还有几个问:“值不值啊?”

放在几年前,这简直不可想象。那时深圳户口仿佛高悬于学历围墙之上,是名校毕业生的专属徽章。我当年为它熬过多少深夜,考职称、凑积分,硬生生把自己逼成考证达人,才勉强挤进那条窄缝。当收到落户通知时,几乎有种劫后余生的虚脱感。然而今天,王工这样的普通技术工人,居然也能轻松跨过这道坎。

门槛崩塌,户籍政策悄然转向

深圳入户新政,核心就是三个字:降门槛。

学历高墙轰然倒塌: 曾经横亘在前的“全日制本科”硬杠杠松动不少。如今,具备中级职称者,哪怕是大专甚至中专背景,只要年龄合适,也能顺利跨入深圳户籍的门槛。那堵曾经将无数“王工们”无情拦在外的无形之墙,如今已然倾斜。

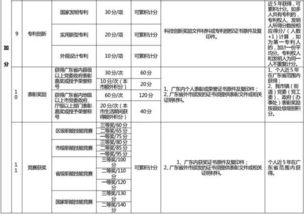

积分通道拓宽: 旧版积分体系里,仅凭大专学历加社保,可能连45分都凑不齐,距离110分大关遥不可及。新政下,分数计算规则悄然优化,社保、居住时长等基础项分量加重。更关键的是,职称、技能等级证书成为“硬通货”。一本中级职称证书,可能就是30分、40分!像王工那样,凭着十年扎实社保加一个中级技工证,分数轻松达标。

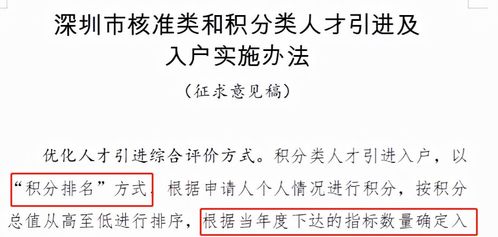

“核准制”与“积分制”并行: 对高学历、高职称人才,实行简洁高效的“核准入户”,快车道畅通无阻;对多数普通人,则走更包容的“积分入户”通道,让社保、技能、贡献成为通行证。两条路径并行,覆盖了更广阔人群。

门槛为何一降再降?

深圳户口,这个曾让无数人垂涎的“香饽饽”,为何甘愿自降身段?背后是城市焦虑的倒影。

深圳正面临严峻挑战:人,正在离开。数据冰冷而真实:2022年常住人口罕见下滑1.98万,2023年虽勉强回正,增长仅约12.83万,远不及往年豪迈气势。更揪心的是,那些支撑起“世界工厂”名号的制造业基石——技术工人、产线骨干们,正在被长三角、成渝地区以更低的成本、更浓的人情味吸引而去。深圳,感到了痛。

同时,全国“抢人大战”早已白热化。当武汉、长沙、西安等城市纷纷放下身段,甚至祭出“零门槛落户”大招时,深圳若还固守那套严苛的旧规,无异于将未来拱手让人。

深圳户口,还值得“卷”吗?

门槛降了,价值是否跟着缩水?这成了许多人心头萦绕的疑问。

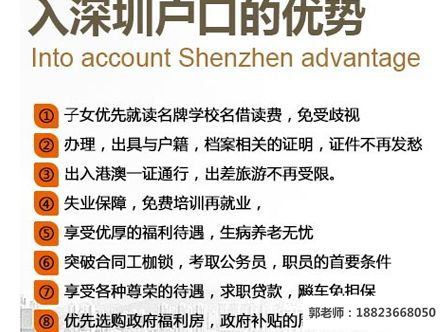

客观而言,户口附带的核心价值——子女教育、医疗保障、公租房轮候资格——依旧实实在在。只是,当获取它不再需要耗尽心力、付出巨大成本时,其“稀缺性光环”自然黯淡。它不再是一个需要倾尽所有去争夺的稀缺资源,更像是一种城市主动递出的公共服务入场券。

更深层的转变在于,深圳的吸引力逻辑正在重构。

过去,“来了就是深圳人”更多是一句热血口号。高不可攀的户籍门槛,无形中筛掉了一批批踏实肯干但学历普通的建设者。如今新政落地,才真正赋予这句口号以现实骨肉。它清晰传递一个信号:深圳想要的,不只是塔尖的精英,更是无数能扛起制造业基石、让城市有序运转的“王工们”——技术工人、服务从业者、城市运转的每一个螺丝钉。

当一位深耕多年的产线主管、一位风雨无阻的外卖骑手、一位深夜守护社区的保安,都能相对容易地拿到代表“扎根”的户口本时,这座城市才真正展现出其包容的筋骨。

户籍门槛的降低,并非深圳户口的贬值,而是一种价值的回归与城市发展逻辑的必然调整。它从昔日作为人才筛选的“高门槛”,逐渐回归为服务市民的“基础项”。

深圳的焦虑显而易见:当“人口红利”逐渐远去,当制造业根基遭遇挑战,当兄弟城市虎视眈眈,它必须拿出更大诚意,留住那些支撑城市运转的血肉,吸引更多愿意在此耕耘的平凡力量。

户口本轻了,城市的担子却更重了——它必须证明,这张纸背后代表的公共服务、发展机会、生活品质,配得上每一个新深圳人的期待与奋斗。

当户籍不再成为一道需要翻越的崇山峻岭,而更像一扇向建设者敞开的门,深圳,或许才真正开始理解那句“来了就是深圳人”的千钧重量。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。