深圳落户:一个应届生和一座城的“闪婚”实录

凌晨三点,我拖着两个30寸的行李箱,像逃难般从北京西站奔出,挤进了开往深圳的高铁。车厢里弥漫着泡面和人潮混合的味道,而我心里却有一丝隐秘的兴奋:为了一个户口,我把自己像包裹一样寄往了南方。

我自认不算娇气,但当时北京的户口门槛,真的令人望而却步:积分排队遥遥无期,单位指标成了悬在头顶的胡萝卜,甚至连房东的眼神都带着一丝“你终究会离开”的怜悯。偶然间,我刷到深圳对应届生的落户政策——“秒批”“门槛低”“无房可落集体户”。那感觉,如同一直紧闭的门突然在我面前豁然洞开,连门框都拆掉了,只留下一个直白的召唤:来,这里有你一席之地。

抵达深圳后,我直奔人才中心。那场面,活脱脱一个应届生“大迁徙”的集散地。队伍蜿蜒如蛇,空气中弥漫着年轻的气息和一丝对未来的不确定。排在我前面的东北小哥,一边啃着面包一边念叨:“俺们那疙瘩,跑个证明得盖七八个章,腿都遛细了!”另一个戴着厚厚镜片的女生,正紧张地核对材料清单,嘴里反复默念着“报到证、毕业证、身份证……”。

窗口里工作人员的声音干脆利落:“同学,材料齐了放这儿,等短信通知就行。”

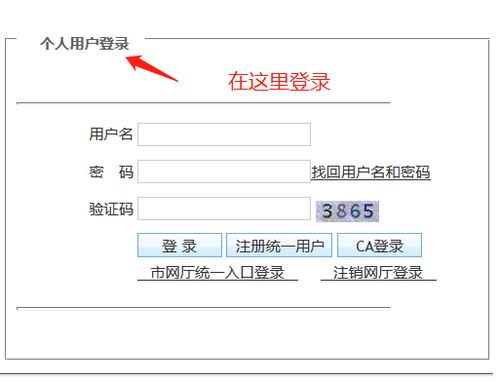

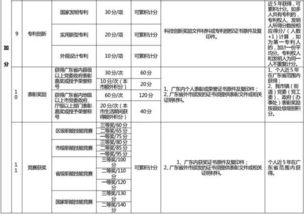

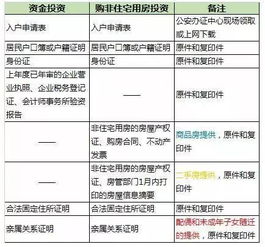

流程顺畅得几乎让我产生幻觉。我按要求准备好毕业证、学位证、身份证、户口迁移证——最重要的,是那张薄薄的报到证(现在系统已优化,更便捷了)。无需证明父母关系,无需单位担保,更无需证明你祖上三代是否根正苗红。深圳仿佛一位务实高效的管家,只关心你是否拥有那张薄薄的毕业凭证,以及是否愿意来此扎根。

提交材料后的日子,我租住在龙华一个公寓里,刷着招聘网站,心里却总惦记着落户审批的进度。某天下午,手机突然一震——并非期待的短信,而是系统通知:申请秒批通过,户口已落定。那一刻,我正坐在城中村嘈杂的小店里,吃着十几块的猪脚饭。我反复确认着屏幕上的信息,心里涌动的不是狂喜,而是一种奇异的、被稳稳托住的感觉。这个高速运转的城市,竟以如此迅捷而笃定的方式,给了漂泊的我一个“身份”的锚点。

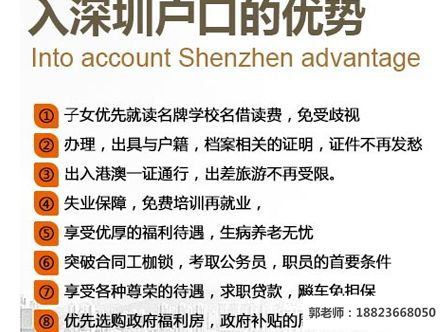

落定之后,生活徐徐展开。深圳的热浪裹挟着机遇迎面扑来:周末的科技园依然灯火通明,深南大道旁咖啡馆里永远有年轻人在讨论项目,城中村的烟火气里藏着最蓬勃的生机。我不再是“北漂”或“深漂”,而是一个可以安心在此规划明天的人。这座城市,它不问你从哪里来,只关心你是否有意愿与它一同生长。

后来与一位在深圳扎根多年的前辈聊天,他笑言:“深圳像什么?像个爽快人!它不跟你绕弯子谈家世背景,你有本事、肯干,它立刻给你腾地方,递上碗筷——来了就是深圳人,这碗饭,你端不端得稳,看你自己的筷子功夫。”

是的,深圳对应届生的这份慷慨,并非无条件的溺爱,更像是一份基于城市发展逻辑的“邀请函”。它用最低的“身份”门槛,换取年轻人最蓬勃的创造力和可能性。它像一个不讲虚礼的实干家,省略了繁文缛节,直抵核心:“年轻人,我这里有舞台,有灯光,有未来,你要不要来试试看?”

当许多城市还在要求年轻人证明自己“配得上”时,深圳早已俯身递出了橄榄枝。它不要你证明过去,它邀请你参与未来。

这并非施舍,而是一场双向奔赴的“闪婚”——城市以最大的诚意发出邀约,年轻人以青春和才智作为回应。那薄薄一纸户籍背后,藏着一座城的野心:它赌你的未来,也赌自己的未来;它信你的可能,也信自己的可能。

当这座城市愿意率先为你拆掉门槛,或许我们该问问自己:是否已准备好,以奔跑的姿态,去回应这份沉甸甸的信任?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。