北上广深落户通关记:我在北京熬户口第七年,房东儿子都高考了

我哥们老张,在北京海淀一科技公司干了七年,薪资不菲,房子也买了——可惜是河北燕郊的。他每年都眼巴巴地等着公司落户指标,每年都落空。最近一起喝酒,他幽幽吐出一句:“房东家儿子都高考了,我的户口还在天上飘着呢。”

这就是北京落户的残酷现实:它是一场漫长的消耗战,你拼尽全力,却未必等得到终点。

北上广深,这四座城市的户口,早已不是一张薄纸,更像是镶了金边的奢侈品,但每一座城市获取它的难度曲线,却如同各自不同的通关副本:

北京:地狱模式终极副本

应届生?清北复交等顶尖名校毕业生才算拿到入场券,普通高校?基本没戏。

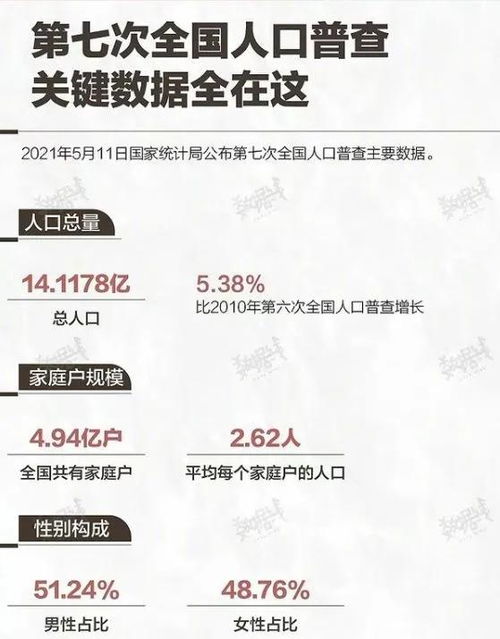

积分落户?每年那几千名额,是几十万北漂中的“神仙打架”。2023年分数线高达109.92分,这意味着你不仅需要硕博学历、自有住房、连续纳税N年,还得掐指算着年龄别太大。熬白了头,积分线却一年年水涨船高。

“单列计划”?企业指标?僧多粥少,能拿到的,要么是国之重器级别的单位,要么是卷到飞起的行业翘楚。老张的七年等待,不过是北京落户长队里一个寻常背影罢了。

上海:策略为王的高阶副本

应届生通道友好不少,重点高校硕士、名校本科,配合符合要求的用人单位,机会相对明确。但“符合要求”四字背后,藏着多少隐形门槛。

留学生通道是条“捷径”,世界排名前50、前100院校毕业生,几乎可直接落户(需满足社保基数)。但这“捷径”的代价,是高昂的留学成本。

居住证转户口(居转户)是主战场,7年社保+中级职称是标配,临港、张江等特定区域或有缩短年限可能。社保基数要达标、职称要匹配、公司要配合,每一步都是精细操作。 我认识的一位朋友,七年社保一天不落,却因公司人事变动耽误了职称材料提交,一切归零重来,几乎崩溃。

广州 & 深圳:简单模式?通关仍有隐藏陷阱

对应届生(尤其本科以上)和留学生相当友好,学历达标+找到工作+缴纳社保,落户成功率很高。“来了就是深圳人”,口号听起来确实热血沸腾。

人才引进(核准入户)是主力军,全日制大专(35岁以下)+社保记录即可落户深圳;全日制本科(40岁以下)可落户广州。门槛看似低,但“全日制学历”就是第一道硬杠杠。

积分入户作为补充,但竞争远不如京沪惨烈。不过,广州的落户名额并非无限,热门区域(如天河、越秀)的公共集体户资源也可能紧张。深圳则更看重学历、职称和技能证书的“硬实力”。

最深的痛,往往在政策之外。 户口背后捆绑的,是孩子能否在父母身边安稳读书,是能否享有平等的医疗养老资源,是能否真正扎根而非永远漂泊的归属感。为了一张户口,无数人被迫在职业选择上低头——明知有更好机会,却不敢离开那家能解决户口的“稳定”单位;或咬紧牙关在房价高企之地买房,只为在积分榜上多挣几分。

户口之重,重过千钧。 它不仅仅是户籍册上的一个地址变更,更是普通人在一线城市谋求生存尊严的沉重门票。我们付出青春、才智甚至健康,换取的,不过是一张能在此处扎根的证明。

老张还在排队,他说燕郊的房子住着也不错,只是每天通勤四小时确实磨人。他苦笑着:“都说北京不相信眼泪,可我这七年流的汗,都够填满护城河了。”

北上广深的光芒如此耀眼,吸引着一代又一代追梦者。户口这道隐形的墙,让多少人的安居梦碎在了现实里?你的落户故事,又有几分汗水和几分辛酸?

户口是城市的准入券,而生活却是一道没有标准答案的长题——我们耗尽青春演算,所求不过是能在某处安稳写下自己的名字。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。