入户东莞:我的五年"莞式"生活体验与血泪

深夜十一点半,我站在东莞南城出租屋的阳台,楼下工业区灯火通明,机器嗡鸣声穿透玻璃。握着刚拿到手的东莞户口本,薄薄的纸页却沉甸甸的,心里五味杂陈——这五年在东莞的闯荡,像一部快节奏的都市剧,户口这张门票,究竟是通往坦途还是另一场硬仗的开始?

好处篇:那些看得见的"莞式红利"

孩子的起跑线,终于画直了

当儿子被莞城一所口碑不错的公立小学录取时,我和妻子几乎喜极而泣。回想当初,拿着居住证排队摇号的焦灼,托关系找门路的卑微,如今一纸户口直接解决。公立学费低廉,师资稳定,比起动辄一年几万的民办,这实实在在省下的钱,足够给孩子报几个兴趣班或者存进教育基金了。对于"打工人"家庭,这份教育资源的稳定感,重如泰山。

社保卡,成了我的救命稻草

去年一场急性阑尾炎,把我送进东华医院。手术加住院一周,账单数字看得我眼前发黑。但结算时,亮出东莞社保卡,医保报销比例高达75%以上,自付部分在可承受范围内。那一刻才真切体会到,本地参保和异地就医的巨大鸿沟。更不用说日常在社区医院看个小病,挂号费几块钱,刷社保卡直接结算的便利。健康保障这张网,本地户口织得更密、更牢。

上车?终于有了"摇号"的资格

在东莞打拼多年,谁不想有个真正属于自己的窝?但限购政策像一堵高墙。入户后,我们拥有了购买商品房的资格(需满足社保年限等要求)。虽然房价依旧让人倒吸凉气,但至少被挡在门外的无力感消失了。周末看房时,中介那句"您现在是有资格的客户了",带着一种微妙的尊重。房子,是扎下根的最有力宣言。

产业森林里的机遇藤蔓

东莞,世界工厂的标签下是庞大而细分的产业链。入户后,我留意到一些政府单位、大型龙头企业的核心岗位招聘,明确写着"优先考虑本地户籍或已落户人才"。一些针对本地居民的职业技能提升补贴政策,也更容易申请。这张户籍身份,在特定赛道,确实能敲开一些额外的门缝,让职业发展多几个支点。

坏处篇:硬币背面的"莞式压力"

"成本刺客",无处不在

拿到户口本没几个月,房东的涨租通知如期而至:"现在行情涨了,你看你都落户了,肯定要长住嘛..." 房租应声上涨。菜市场的猪肉、超市的日用品,价格悄然爬升。更扎心的是车牌竞拍,本地户籍参与者的激烈程度,让那块"粤S"铁牌的价格水涨船高。生活成本的全面上浮,是落户后最直接的"见面礼",每一分钱都要精打细算。

卷,是这座城市的底色

东莞从不缺人,尤其不缺年轻力壮、充满野心的"新莞人"。职场里,本地户籍的身份并不能成为护身符。相反,为了证明自己不是来躺平的"关系户",常常需要付出更多努力去拼绩效、抢项目。周末加班是常态,深夜的朋友圈里,永远有人在晒刚签的订单或赶工的车间。在这里,"躺平"是一种奢侈,内卷是呼吸的空气。

归属感?还在路上

五年了,我依然听不懂地道的莞城话。公司楼下的烧鹅濑粉再美味,有时午夜梦回,还是想念老家巷口那碗热腾腾的牛肉面。社区里邻里点头之交居多,那种从小一起长大的熟稔感很难建立。节假日,看着朋友圈里老家的热闹团圆,东莞的出租屋显得格外空旷。户口本解决了身份问题,但那份"此心安处是吾乡"的熨帖,需要更长时间的熬煮和沉淀。

公共服务,甜蜜的负担

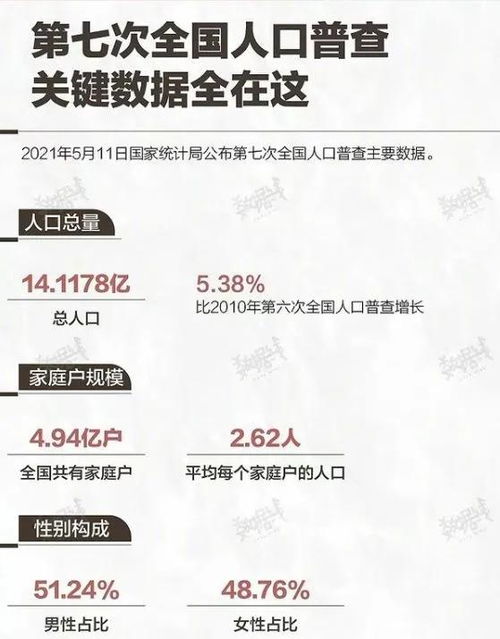

公立学位确实有了,但优质资源依然稀缺,热门学校照样一位难求,家长群里拼积分、拼学区房的暗战从未停歇。三甲医院,尤其是儿科、产科,永远人满为患,挂号APP上的秒杀堪比春运抢票。入户带来资格,但绝不意味着资源的唾手可得。在庞大的人口基数面前,优质的公共服务永远是紧俏品,需要投入更多的时间和精力去"抢"。

答主血泪:

入户东莞,绝非一劳永逸的终点,更像拿到了一张进入更核心赛道的入场券。它确实撕开了捆绑在居住证上的诸多枷锁——孩子的教育、自身的医疗、安家的可能,甚至多一分职业机遇。这些红利,看得见也摸得着。

硬币的另一面同样锋利:生活成本的持续攀升、无处不在的竞争压力、精神归属的漫长征途、以及优质公共资源的持续紧张。这些压力,需要更坚韧的神经和更强大的钱包去消化。

我的建议是: 如果你拖家带口,孩子的教育是刚需,自身职业扎根于东莞的制造业、电子信息等优势产业,那么落户带来的稳定性和资源倾斜,其价值远超成本。但若你追求安逸慢生活,对职场高压敏感,或家乡有难以割舍的根基,则需三思。东莞的户口,最适合那些愿意与这座城市一起"卷"、一起成长、并看中其产业土壤和发展潜力的人。

凌晨五点的东莞,天边泛起微光,工业区的机器声似乎永不疲倦。我合上户口本,新的一天开始了。户口不会让生活突然变得容易,它只是给了你一种选择的权利——选择在这片充满机会也充满挑战的热土上,更深地扎根,更努力地向上生长。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。