深圳入户新政:城市对我轻语,“你很好,但抱歉配不上我”

> 暴雨天在龙华政务中心外排队时,保安大叔打着呵欠嘀咕:“现在落个户,比考公务员还难!”

>

> 十年深漂的我,手握本科文凭和七年社保,竟在自家门前被新政门槛绊住了脚。

雨水顺着我湿透的刘海滴落,在龙华政务中心冰凉的大理石地面上砸出微小的水花。我裹紧外套,在长队中艰难挪动,只为了在深圳这方土地里“合法”地扎下一根属于自己的根须。保安大叔那句漫不经心的“比考公务员还难”,像根刺,扎进了每个排队者焦灼的心里——十年前那个本科毕业就能轻松落户的深圳,仿佛已是上个世纪的遥远童话。

1. 学历“通胀”:本科变白菜,硕士也心慌

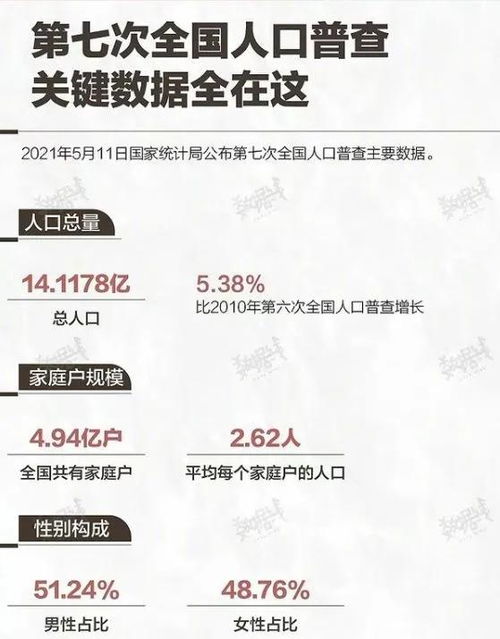

曾几何时,一张全日制本科文凭几乎就是叩开深圳户籍大门的“硬通货”,核准入户畅通无阻。如今再看新政细则,本科?早已不是稀缺资源。核准类学历型人才的门槛,已悄然且坚定地提升至35岁以下的全日制硕士。我那尚算光鲜的本科文凭,如今在新政的天平上,分量轻得令人心慌。身边一位刚满36岁的硕士朋友,其简历被退回时的无奈苦笑,无声诉说着年龄与学历双重枷锁下的窒息感——深圳的“学历通胀”时代,已冷酷降临。

2. 社保“熬鹰”:五年变十年,青春耗成灰

“社保年限”这条线,从未如此沉重地压在深漂者心头。过去核准入户对社保的要求相对温和,如今却露出了严苛的獠牙。“人才引进核准业务”的社保要求,已从过去的“有记录即可”或较短年限,大幅延长至深户担保下的十年连续缴纳!十年,足以让一个意气风发的青年眼角刻上风霜。朋友阿杰的故事像一记闷棍:他奋斗八年,社保从未间断,离梦想仅一步之遥时,新政却将门槛骤然拔高,将他无情拦在门外。他苦涩地说:“感觉最好的十年青春,都‘熬’给了社保局,却仍买不到一张‘深圳人’的门票。”

3. 职称“内卷”:证书变废纸,考神也崩溃

职称曾是学历不足者的重要跳板。曾经颇受青睐的“系统集成项目管理工程师”等中级职称,如今在新政下光环尽褪。不仅对职称证书与工作岗位的匹配度审查骤然收紧,评审标准亦变得苛刻模糊,通过率如雪崩般下滑。目睹公司里那位考了三次职称均告失败、最终黯然离深回老家的设计师同事,我心头泛起难以言喻的悲凉。他案头堆积如山的备考资料,像一座无声的墓碑,祭奠着无数被职称新规碾碎的“深圳梦”。

4. 随迁“高墙”:团聚路漫漫,亲情也“摇号”

深圳的万家灯火,曾照亮无数家庭团聚的憧憬。如今,随迁政策却筑起高墙。夫妻投靠的婚姻登记年限要求显著延长,老人投靠的难度更是陡增。邻居陈姐的故事令人心酸:她与先生结婚七年,孩子已在深圳入学,原以为落户团聚顺理成章,新政却要求更久的“婚姻存续证明”。她那句“熬到黄脸婆才能全家团聚?”的质问,夹杂着多少无奈与心酸?更别提那些期盼接父母来享天伦之乐的人们,新政仿佛在提醒:亲情团聚,在深圳已是需要“摇号”的奢侈品。

新政之下,深圳人才引进的逻辑发生了深刻转向。它像一个冷静的筛选器,更青睐顶尖高校的精英、经验丰富的资深专家、资本雄厚的创业者。曾经那句温暖无数人的“来了就是深圳人”,如今更像是一句充满前提的邀约:“来了,且足够优秀、足够年轻、足够有实力,才可能是深圳人。”

我的房东,一位早年受益于宽松政策落户的“老深圳”,最近也在为他刚毕业、学历普通的儿子能否留下而长吁短叹。他望着窗外密集的写字楼,喃喃道:“这城市挑人的眼光,是越来越毒了。”

深圳依然光芒万丈,只是那束光,正聚焦于金字塔尖更小的区域。对于如我这般的大多数普通奋斗者而言,落户之路骤然收窄,甚至关闭。站在政务中心门口回望,雨中的深圳霓虹闪烁依旧璀璨,只是那光芒映照的,是更多徘徊在准入门槛之外的身影,和无数需要重新掂量的未来。

这座城市依然在说“爱”,只是它的拥抱,正变得矜持而昂贵——我们依然爱它,但那份爱,或许终究无法穿透那层崭新的、名为“资格”的透明玻璃幕墙。

深圳依然爱你,但可能爱不动了。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。