深圳门槛骤升:大专学历,深圳户口梦碎?

凌晨1点17分,科技园某写字楼的一盏灯还固执地亮着。我盯着屏幕,眼睛干涩酸胀,手指在键盘上机械地敲打着。桌角,一份冷透的外卖孤零零地躺着,旁边,是那本被我收在角落、落了一层薄灰的毕业证书——全日制大专学历。

窗外,深圳的灯火彻夜不眠。这座我曾一腔热血奔赴的城市,此刻却在我心头压下一块沉甸甸的巨石。就在刚刚,手机屏幕上弹出的那条通知,像一盆冷水兜头浇下:深圳正式宣布,全日制大专学历将无法再通过核准制直接落户。

“来了就是深圳人”?我盯着那句曾经让我热血沸腾的城市口号,心底第一次涌起一股苦涩的自嘲——“原来,有些人注定‘来了’,也未必能真正成为‘深圳人’。”

一、 核准制大门关闭:大专学历的“深户”梦碎一地

曾几何时,一张深圳户口是多少“深漂”奋斗的目标。它意味着子女能在家门口入学,不必送回遥远的老家成为“留守儿童”;意味着父母可以随迁,共享天伦;更意味着,在这座城市打拼多年后,终于被接纳、被认可的归属感。

而“核准制”,曾是无数像我这样大专学历“深漂”最现实、最可行的通道。

2017-2020:黄金时代,全日制大专学历,只需搭配一点社保记录,落户深圳几乎是“信手拈来”。那是大专学历者离深圳户口最近的时光。

2020年:风向初变,政策收紧,大专生落户需附加“中级职称”,门槛悄然抬高,开始筛选。

2023年:大门彻底关闭。那纸冰冷的通知,如寒霜骤降——全日制大专学历,彻底告别核准制通道,落户深圳的路被硬生生截断。

深圳人社局官网截图赫然在目:新的核准制入户门槛,已明确拔高至“全日制本科+学士学位”。

我们这些大专生,瞬间被划到了“门外”。

二、 残酷现实:深户梦碎,代价几何?

政策落地,远非纸面文字那般冰冷抽象。它像一把精准的手术刀,切割着无数普通人的生活图景。

“五年社保”困局: 同事阿峰,大专学历,在深圳兢兢业业缴纳了整整五年社保。他规划着今年攒够积分就申请落户,好把在老家的妻儿接来团聚。政策突变,犹如晴天霹雳。“五年社保?现在成了鸡肋,积分入户遥遥无期,孩子上学怎么办?” 他苦笑着,眼里的光黯淡下去。那五年时光,仿佛被城市规则随意抹去了价值。

“孩子返乡”之痛: 在坂田城中村租房的李姐,大专学历,在深圳打拼八年,孩子已在深圳上幼儿园。政策收紧后,积分不够成了硬伤。“难道真要让孩子回老家读书?我们在这八年,算什么?” 她声音里的绝望和无助,让听者心头发紧。孩子被迫离开熟悉的环境,骨肉分离的痛楚,是政策调整最残酷的注脚。

职场“隐形天花板”: 连在公司里,气氛都变得微妙。HR在茶水间不经意的一句:“现在落户这么难,公司未来招聘,本科可能是基本线了哦。” 我端着杯子的手微微一僵。身边那个能力出众的大专学历同事,升职名单上又一次没有他,HR嘴角那微妙的下沉,仿佛无声宣告着某种难以逾越的界限。那张薄薄的学历纸,骤然成了职业上升通道中冰冷的玻璃天花板。

三、 深圳转身:产业升级下的“人才选择”

深圳为何如此决绝地关上这扇门?答案写在城市发展的宏大叙事里。

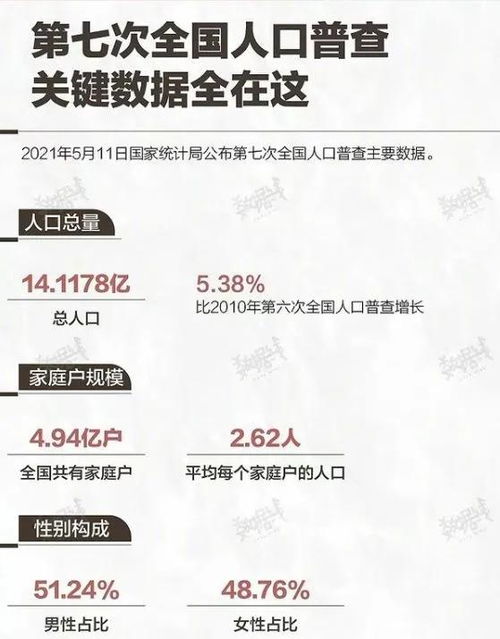

空间极限的倒逼: 深圳,这块1997平方公里的土地,早已不堪重负。医院排长队、地铁挤成沙丁鱼罐头、学位一位难求……物理空间的硬约束,迫使深圳必须做减法。 当城市无法无限扩容,提高准入门槛成了最直接的选择——向“存量”要质量,向“增量”要高度。

产业升级的刚需: 华为、腾讯、大疆……这些深圳名片企业,早已将目光投向全球顶尖人才的争夺。深圳的野心,是打造全球影响力的科创之都。 它需要的是能驱动源头创新、引领尖端技术的“大脑”,而大规模吸纳基础操作型人才的时代,正悄然落幕。大专学历者,在城市的未来蓝图里,位置正被重新定义。

城市竞争的“抢人大战”: 环顾四周,一线城市中,京沪户口壁垒森严,广州对大专生也早已关上核准大门。深圳的“转身”,看似决绝,实则是城市发展梯队中一次迟来的“对齐”。 它不再满足于做“数量”的冠军,而要争夺“质量”的制高点。

四、 前路何方?被“选择”后的个体挣扎

大门关闭,留下的并非只有抱怨。被政策筛选下来的人们,正默默咀嚼着苦涩,在逼仄的空间里寻找新的出路。

“卷”学历,成人高考的深夜灯火: 写字楼格子间里,疲惫的年轻人下班后匆匆赶往下一个“战场”——成人本科、在职研究生。深夜的朋友圈,晒的不再是美食旅行,而是一摞摞复习资料和台灯下苦读的身影。“提升学历”,成为许多人试图重新叩开深圳大门最笨拙也最直接的方式。 知识改变命运的老话,在深圳有了新的沉重注解。

积分赛道的“马拉松”: 更多的人,只能选择更漫长、更不确定的积分入户赛道。年龄、社保年限、专利发明、义工时长……每一项都成了要拼命争取的分数。 这是一场没有硝烟却异常艰辛的马拉松,终点线模糊而遥远。有人无奈自嘲:“攒积分?怕是攒到退休也未必够格!”

“退一步”的务实选择: 也有清醒者,开始将目光投向深圳周边——东莞、惠州、中山。这些地方的落户政策相对友好,生活成本更低。“深圳工作,临深生活”的模式,成为不少人的折中选择。 虽然通勤疲惫,但至少保住了工作机会,也为家庭安顿寻得一丝可能。周末往返的城际列车上,挤满了这些“双城生活”的迁徙者。

最痛的选择:黯然离场: 对于部分拖家带口、实在无力负担高昂生活成本又看不到落户希望的人,“离开深圳”成为最终不得不做的艰难决定。 打包行李时,看着窗外熟悉的霓虹,那种扎根多年却终被连根拔起的痛楚,难以言表。来时满腔热血,去时或许只剩一身疲惫和一个未竟的“深圳梦”。

凌晨的深圳湾,灯火依旧璀璨如星河倾泻,勾勒出这座城市无与伦比的繁华天际线。这光芒曾照亮无数如我这般怀揣文凭与微薄梦想的异乡人,许诺一个触手可及的未来。

如今政策闸门缓缓落下,我们这些曾被归为“人才”的大专生,倏然间被划入另一行列。是城市发展必然的残酷筛选?还是对普通奋斗者无声的背弃?答案或许在风中飘荡,但落在个体肩上,却只有真实的重量。

城市在选择它的居民,用学历、技能、财富作为标尺;而居民,又何尝不在选择城市?用脚步、用去留、用沉默或呐喊。

当深圳决意向“高端”坚定转型时,那些曾为它流水线、格子间、凌晨灯火付出青春汗水的大专生们,该去往何处寻找安放人生的角落?

> 门槛之下,是无数普通人被重新书写的命运。

> 灯火辉煌的深圳湾,可曾照亮每一个角落?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。