深圳落户300分劝退实录:我的青春在加减法里蒸发了

凌晨一点半,手机屏幕的幽光刺得我眼球生疼。朋友圈突然炸出一堆红点,手指机械滑动,突然被一条转发截停——《深圳市2024年度积分入户政策调整公告》,目光死死钉在“核准类人才引进最低分数线调整为300分”那一行。

我像被无形的手扼住了喉咙,空气稀薄得难以呼吸。翻身下床,跌跌撞撞摸到书桌最底层抽屉,抽出那张被反复折叠、边缘磨损的《深圳市积分入户分值自测表》。笔尖划过纸张的声音在死寂的夜里格外清晰,如同钝刀割肉。

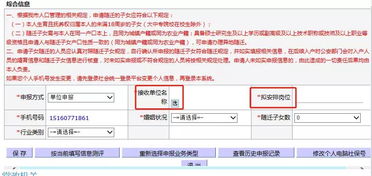

“本科,30分;年龄30岁以下,5分;社保交了7年,每年7分,49分;中级职称,20分;自有房产,30分;献血证,5分……献一次才0.5分?那十几次才换来5分?”我喃喃自语,数字在纸上爬行,越算心越凉。最终,笔尖沉重地停在“295”这个数字上。

距离那道300分的“生死线”,只差5分。这5分,却如同天堑。

最初决定留在深圳,是带着几分“上岸”的憧憬的。那时政策宽松,仿佛深户只是时间问题。我如同一个虔诚的信徒,开始了一场旷日持久的“积分苦修”。

为了那个“中级职称”,我牺牲了几乎所有的周末和夜晚。考场上,日光灯惨白的光线照着一张张和我一样疲惫而麻木的脸,空气里只有翻动试卷的沙沙声和压抑的喘息。我盯着那些陌生的专业术语,感觉自己的脑浆正在被一点点榨干。走出考场,深南大道的霓虹在疲惫的视野里模糊成一片流动的光晕,胃里翻江倒海,只想蹲在路边呕吐。

“献血加分”像一根救命稻草。我捏着那张薄薄的献血证,看着针管刺入皮肤,鲜红的血液缓缓流入血袋。起初还带着点自我感动,仿佛在为这座城市贡献着什么。然而次数多了,那冰冷的针头只让我感到一种被系统规则精准量化的滑稽与悲哀。手臂上的针眼成了无声的勋章,记录着我为这5分付出的“爱的代价”。

租住城中村,房东涨租时毫不留情。我盘算着,如果咬牙买下这套老破小,就能一次性斩获30分!于是省吃俭用,咖啡只喝速溶,衣服几年不换新,连朋友聚会都借口推脱。当终于拿到红彤彤的房产证,沉甸甸压在手上,心却没有预期的雀跃,只有一种被掏空后的虚脱,像一场漫长而残酷的马拉松终于撞线,却早已耗尽了所有欢愉。

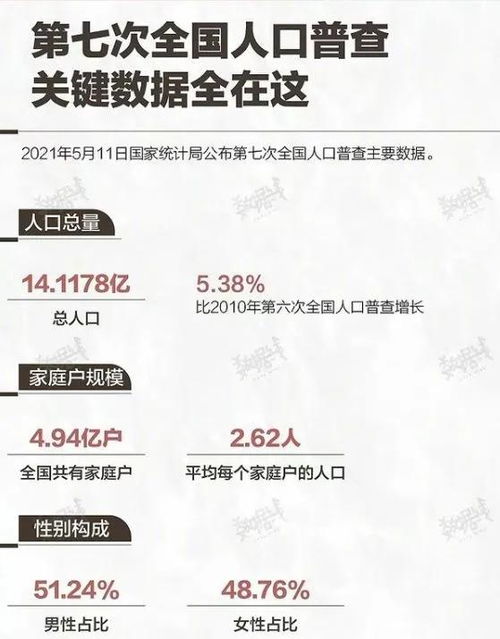

政策如同六月的天,说变就变。去年还稳操胜券的分数,今年就因“核准类人才引进最低分数线调整为300分”而瞬间沦为废纸。我盯着表格上冰冷的分数,那些用无数个不眠之夜、一次次针头刺入、省吃俭用抠出来的“筹码”,在规则的天平上,竟显得如此微不足道。献血十几次换来的5分,在动辄几十上百的房产分、职称分面前,渺小得可笑。它更像一道精心设计的筛选程序,精准地将人分门别类。

更讽刺的是,规则本身也充满了悖论。鼓励“创新”,但无数在科技园深夜加班的普通工程师,他们的创新火花并不能直接兑换成积分;强调“社会责任”,然而城中村里那些靠收租为生、可能连税都未必缴足的房东,却因一纸房产证轻松获得巨大加分。而真正需要“社会责任感”的加班猝死事件,却往往只换来几句轻飘飘的惋惜,从不会成为积分规则的考量——规则的天平看似公正,却总在无形中称量着它偏好的砝码。

我捏着那张薄薄的积分自测表,295分像一个巨大的讽刺烙印在纸上。那些熬过的夜、扎过的针、省下的每一分钱,都在这个数字前化为乌有。深圳,这座我曾为之燃烧青春、押上未来的城市,它的接纳之门仿佛近在咫尺,却又被一道冰冷的分数墙彻底隔绝。

我站在深圳湾公园,潮湿的海风带着咸腥气扑面而来。对岸香港的灯火璀璨依旧,身后这座城市的万家灯火也依然明亮。只是这光,似乎不再属于我。那些用青春、汗水、乃至血液一点点兑换的积分,在规则的天平上,终究抵不过一张房产证或者一纸职称的重量。

当一座城市开始用分数精准丈量一个人的“价值”,我们是否也该停下脚步,重新审视自己为这张“入场券”所付出的真正代价?规则是冰冷的筛子,而人的价值与归属感,从来无法被数字精确框定。 当青春被兑换成小数点后的分值,我们是否已在规则游戏中,遗忘了选择生活的另一种自由?

深圳,你还要我怎样?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。