深圳落户“血泪史”:从敞开怀抱到“高攀不起”,这城市变脸太快!

那天,暴雨如注,我挤在区政务大厅门口的人群里,雨水顺着伞沿砸在刚打印出来的一摞材料上。表格被晕开的墨迹,仿佛预示着我即将面临的窘迫——窗口人员面无表情:“全日制本科?不够了,现在要加码了,有职称吗?社保满几年?”我捏着那叠被雨水打湿的纸,只觉得深圳那扇曾热烈欢迎我的大门,正缓慢而沉重地关闭,发出刺耳的摩擦声。

曾几何时,“来了就是深圳人”这句口号何等炽热!2021年之前,深圳落户简直堪称“零门槛”:全日制大专学历、35岁前轻松搞定;本科更是畅通无阻。那时深圳像一位豪爽的东道主,对各地怀揣梦想的年轻人张开双臂,深户仿佛是这座城市赠予奋斗者的“入场勋章”。

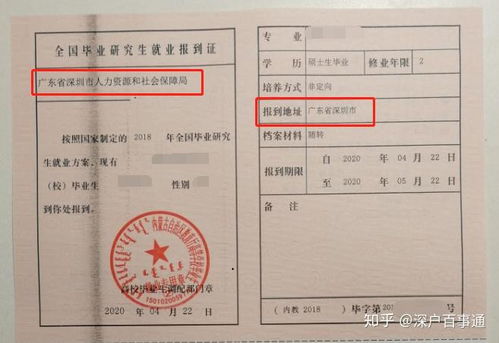

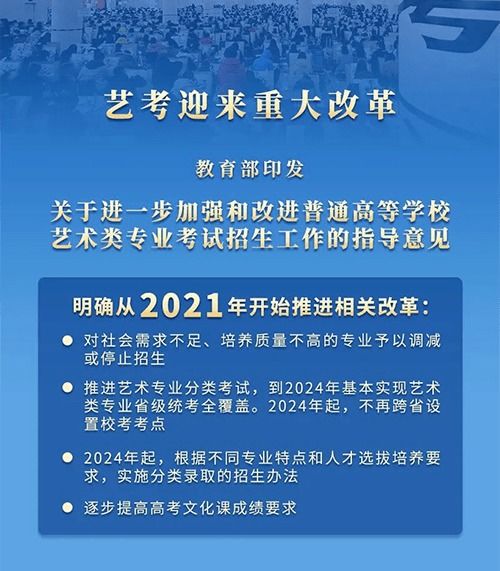

但变化之快,令人措手不及。2021年学历落户门槛陡然提升,大专学历基本宣告无缘;2023年政策收紧趋势更为猛烈——全日制本科落户不再是“直通车”,需搭配中级职称或紧缺类高级工证书,且社保缴纳年限要求骤然严苛(某些区甚至要求长达2年)。朋友阿峰,专升本学历,材料递交后竟被窗口一句“政策刚收紧,你这条件不行了”挡回,他苦笑:“只差几个月,这门槛就高得让人喘不上气。”

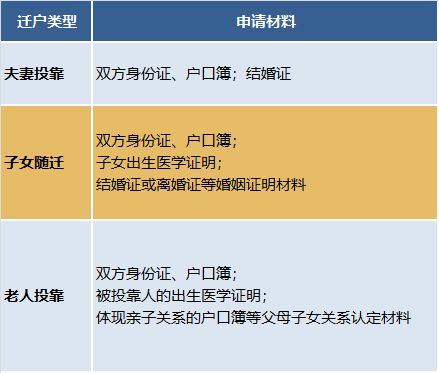

“隐形门槛”悄然筑起:政策文件之外的执行细则常成拦路虎。租房落户需提供房东房产证、租赁备案证明、甚至房东本人到场配合——对租住在城中村、房东踪迹难觅的年轻人,这几乎成了不可能完成的任务。同事小雅为找房东签字,在握手楼下苦等三晚,最后房东一句“没空”让她彻底崩溃。

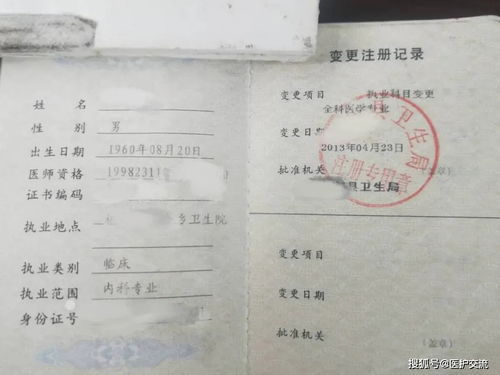

“体检玄学”防不胜防:指定医院体检本为常规流程,却暗藏“杀机”。朋友老李因轻微色弱(丝毫不影响工作生活),竟被判定“不合格”,反复申诉无果。那薄薄一张体检单,成了冰冷机器里随意卡人的铁尺。

“社保陷阱”步步惊心:社保缴纳单位、基数、连续性要求极其苛刻。小公司缴纳基数不足、短暂断缴、甚至换工作时社保转移衔接稍有不慎,都可能前功尽弃。有人因前公司社保缴纳记录里一个“补缴”标记,被判定为“非正常连续”,申诉之路漫漫无期。

这严苛转向背后,是深圳发展战略的清醒蜕变。城市容量逼近极限,资源承载力警报频响,“抢人大战”策略从“广撒网”转向“精准捕捞”。它不再满足于“数量”,而是渴求高端人才、能直接创造高价值、缴纳高额税收的精英群体。曾经“来了就是深圳人”的温情脉脉,正被“你能为深圳带来什么”的冷静质询所取代。数据冰冷而真实:2023年深圳户籍人口自然增长率已明显放缓,人才引进的结构性调整已成定局。

对普通“深漂”而言,这无异于一记重锤。曾以为努力扎根就能换得身份认同,如今却发现游戏规则早已暗中改写。那纸深户所捆绑的教育与购房资源,正变得遥不可及。一位资深房产中介私下直言:“现在没深户,想买像样的学区房?难如登天!房价门槛叠加深户要求,足以筛掉九成普通家庭。”而优质公立学位竞争之激烈,有深户家庭尚且焦虑不已,非深户家长更是望校兴叹。

政策风向的转变,也悄然改变了房东们的“待客之道”。一位手握数套回迁房的房东曾向我感叹:“以前租客想办租赁备案落户,我基本配合。现在嘛...除非租金明显高出一截,否则何必自找麻烦?”租赁备案,这本该是租客合法权益的保障,如今却成了谈判桌上房东们待价而沽的筹码。

深圳的转身,带着一种无声的决绝。它不再需要廉价的欢呼与口号,它需要的是实打实的“硬通货”——顶尖学历、雄厚资本、核心技术或一纸重量级证书。有朋友耗费数月精力考取非紧缺类中级职称,递交材料时却被告知“政策已微调,您这个类别暂时不适用了”,窗口里那程序化的笑容,像极了这座城市无声的逐客令。

深户门槛的陡然拔高,实质是城市发展逻辑的残酷宣示:当扩张期红利耗尽,筛选机制便如精密的闸门般落下。它不再以包容姿态拥抱所有梦想者,而是冷静挑选能为自身下一程赋能的“优质资产”。这转变如疾风骤雨,冲刷着无数普通奋斗者扎根于此的朴素愿望。

某次疲惫的落户材料奔波后,我无意听见两位房产中介在街角抽烟闲聊:“以前帮人搞深户是添头,现在?嘿,能搞定的都是‘高端玩家’,佣金当然水涨船高!”另一位嗤笑:“深圳嘛,啥时候做过赔本买卖?它想挑人的时候,连声招呼都不会打。” 这句话如冰锥刺入心底——城市的进化冷酷而高效,它抛弃你时,连一声叹息都吝于给予。

(深吹勿杠,肺腑之言源于亲历和身边人真实踩坑。政策细节复杂多变,本文仅勾勒趋势痛点,具体操作务必以官方最新指引为准!)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。