转深户的十年纠结:一个“深漂”在户口簿前的真实独白

谢邀。人在深圳,刚填完一堆表格,正被那个反复纠缠的问题困扰:要不要转深户?

这问题像潜伏的幽灵,在我近十年的“深漂”生涯中不时跳出来:孩子报名幼儿园时填表犹豫了,邻居排队申请公租房时羡慕了,老家的表叔电话里反复提醒“村里分红快发了”时又沉默了。

我至今未能完全想通,但那些得失利弊,却如同烙铁印刻在心头。

先说好处——为什么无数人拼了命想扎根深圳?

子女教育:这几乎是最大王牌。深圳中考,深户与非深户的分数线差距,某些区能到50分左右!我楼上邻居的孩子去年中考,深户身份让他稳稳进入心仪高中;同班非深户的孩子,分数明明更高却遗憾滑档。这巨大鸿沟,足以让无数家长辗转反侧。深户孩子在申请公立幼儿园、小学学位时,优先级也更高,无形中化解了无数焦虑。

住房保障:现实生存的锚点。深圳房价如同火箭,普通人望尘莫及。深户提供了珍贵的“缓冲垫”:公租房租金远低于市场价,虽要排队但终究有希望;更吸引人的是安居型商品房,价格可能只有市场价的五到六成。同事阿强去年终于排到一套安居房,算下来省下的钱足够孩子大学学费了。这实打实的安居可能性,是漂泊者心底最渴望的安定。

医疗保障:生活底气的支撑。深圳医保报销比例相对较高,尤其是一档医保,门诊报销额度高、范围广。我前年一次小手术,深户医保报销后自费部分少得令人庆幸。这份保障在生病时,就是最实在的安全感。

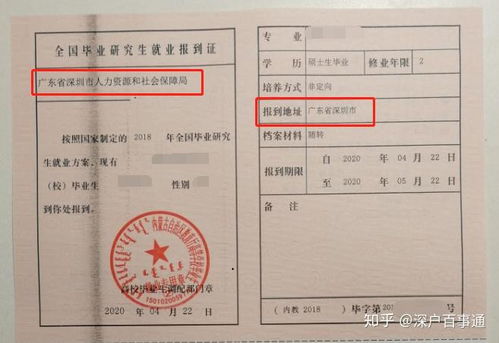

城市福利与便利:融入的通行证。深户在办理港澳通行证签注、护照更新等手续时方便得多;一些政府补贴、人才政策也往往优先覆盖户籍居民。那种“本地人”的归属感,虽无形却真实。

硬币总有另一面——转深户的代价与隐忧

农村户口的“断根”之痛:如果你来自土地尚有价值的乡村(尤其珠三角、长三角等地),转深户可能意味着放弃未来的征地补偿、集体分红、宅基地权益。我老家表弟村里近年分红可观,他提醒我:“姐,户口迁走,以后村里再分钱分地,可就真没你份了!”这份潜在的经济损失,必须冷静评估。

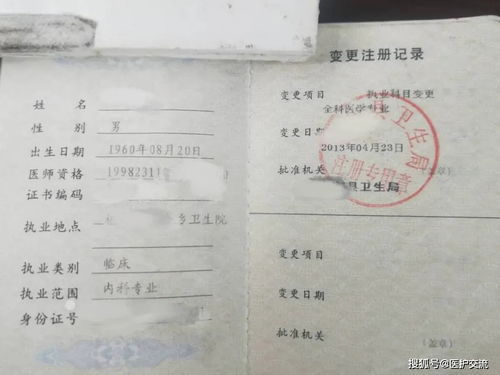

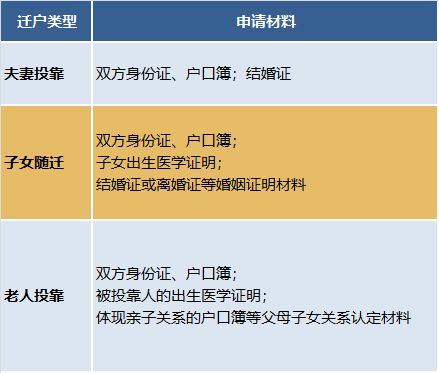

集体户的“寄居”尴尬:若无自有房产,新转入的深户多为集体户口,落户在人才市场或公司。这带来诸多不便:借用户口首页需申请盖章(孩子报名、办证件时可能急死人);感觉像“临时居民”,缺乏个人户的踏实感;部分集体户管理松散,办事效率低。

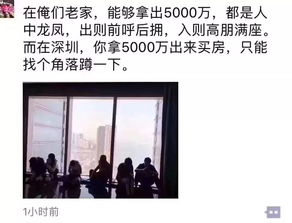

深圳生活的高成本压力:有了深户,不代表就能轻松扎根。高昂的房价、物价、教育成本依旧横亘眼前。有了安居房资格也需漫长等待,期间仍需支付高昂房租。我曾见过有人手握深户却因经济压力最终离开,户口成了抽屉里一张无力的纸。

地域文化差异与归属感缺失:深圳是移民城市,但方言、习俗差异依然存在。即便有了深户,短时间内也可能难以找到那份“根”的感觉。午夜梦回,故乡的风物人情,依旧是心底最柔软的角落。

我的“人生算法”:这户口本究竟值不值得翻?

挣扎了这些年,我摸索出一条不算成熟但或许实在的“算法”:

1. 审视你的“根”在哪里?若老家土地权益价值可观且你难以割舍那份乡土联系,务必三思,“断根”的代价可能是长久的遗憾。

2. 评估子女教育的权重。若孩子即将面临中考或你对优质公立教育资源有迫切需求,深户的“教育加成”几乎是刚需,价值巨大。

3. 掂量自身经济能力与预期。是否有能力或计划在深圳长期奋斗并最终购房?能否承受等待公租房/安居房期间的租金压力?户口解决不了所有生存压力。

4. 考虑职业发展的稳定性。工作是否稳定?行业前景如何?若未来有较大可能离开深圳发展,转深户的意义则大打折扣。

我最终在孩子报名小学前,咬着牙把户口迁来了——为了那道50分的中考线。放弃老家的分红固然可惜,但看着孩子安静的睡脸,那份代价似乎又化作了某种沉默的值得。

深户这张纸,承载着深圳的机遇,也压着选择的重量。它像一扇门,推开前,务必看清门后的风景与门槛的高度。没有普适答案,唯有在生活的天平上,称量自己最珍视的东西。

至今,我填表时偶尔仍会犹豫一瞬,而远方表叔的电话,也照例会定时响起。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。