55岁想入户深圳?一个“深二代”亲历的落户真相与温暖

谢邀。

我是小陈,在深圳出生长大的本地人,自小熟悉这里的街巷与节奏。去年,我陪伴父亲经历了漫长而复杂的入户深圳过程——他当年已满55岁。

说实话,当父亲第一次向我表达希望把户口从老家迁来深圳的心愿时,我本能地感到棘手。深圳的人才引进政策素来偏爱年轻血液,55岁?这年纪似乎天然被划归为“困难户”。当真正深入政策条文,并陪伴父亲一步步走完流程后,我惊讶地发现,看似壁垒森严的规定背后,竟也预留了一扇为“银发族”开启的门——只是这扇门,需要特定钥匙才能打开。

55岁入户深圳的核心路径,其实高度依赖子女的“实力”与“责任”。

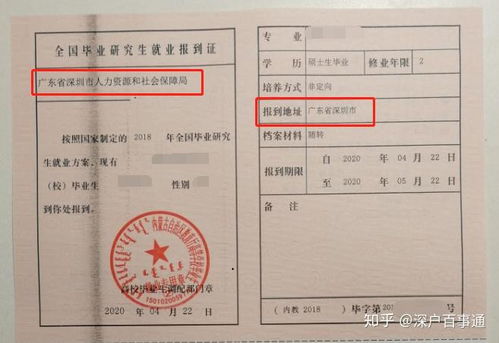

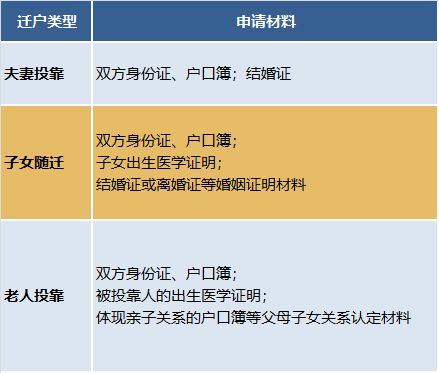

深圳对于55岁左右申请人落户的主要通道,便是“子女投靠”。这一政策并非凭空施予,而是具备清晰的门槛:你的子女必须已是深圳户籍,且在深拥有合法、稳定的住所。 这“住所”二字,政策文件里白纸黑字写着,是指子女名下拥有合法产权的住房,或持有长期有效的租赁凭证。子女在深圳的“扎根”程度,几乎成为父母能否落户的决定性基础。

子女的经济能力同样受到关注。政策虽未明列具体收入标准,但实际办理时,窗口人员会要求子女提供收入证明、社保缴纳记录等文件。其用意不言而喻:确保父母迁入后,子女有足够能力承担赡养责任,避免成为公共资源的额外负担。这并非冰冷的门槛,而是对城市与家庭双方负责的务实考量。

当政策条文遇上现实操作,材料准备堪称一场精密“排雷”。

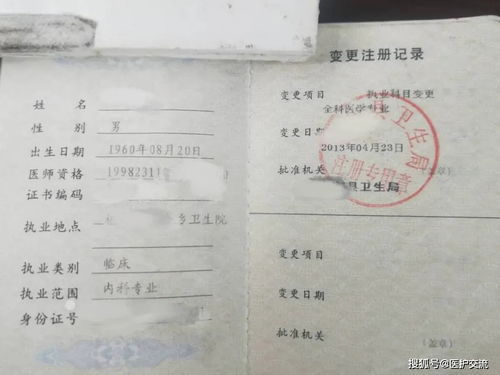

父亲办理过程中,最耗费心力与时间的环节,恰恰是材料收集与合规性验证。“证明你爸是你爸” 的亲子关系,看似简单,却可能因早年户籍登记信息模糊或证件遗失而变得复杂。我们翻箱倒柜找出泛黄的独生子女证,又特意返回父亲原籍地派出所开具相关证明,只为建立一条清晰无误的亲缘链。

另一大“雷区”是父亲的异地退休证明。这份证明需加盖清晰公章,并按要求办理公证手续。因父亲退休单位在外省,为一份符合要求的公证文件,我们反复沟通、邮寄数次,才最终达标。每一份文件的格式、印章、有效期都需反复确认,稍有差池,轻则补交,重则流程退回,时间成本陡增。

窗口内外:政策温度藏在细节处

跑政务大厅的日子,我常听到其他窗口传来的对话。一位为母亲申请落户的中年男士,因房产证上只有妻子名字而被要求补充婚姻证明;另一位阿姨则因租赁凭证地址与子女户口地址不一致而焦头烂额。这些看似琐碎的细节,往往成为审批能否顺利通过的关键。

工作人员并非铁板一块。当看到父亲年事已高,又因材料问题面露焦虑时,窗口那位年轻姑娘会轻声提醒:“叔叔别急,这份文件您去XX处开个说明,盖个章补过来就行,我们系统里先备注着。” 政策的刚性框架下,基层执行者的人性化微光,让繁琐的流程透出些许温度。

给后来者的真诚建议:

1. 子女实力是硬通货:若您考虑55岁后落户深圳,请务必先审视子女是否已在深稳定扎根——是否有房(或有长期稳定合法住所)、工作收入是否稳定持续。这是政策接纳的核心前提。

2. 材料务必“锱铢必较”:所有证明文件,尤其是亲子关系证明、异地退休相关证明(如需)、子女的房产/租赁证明、收入及社保证明,务必确保信息精准、印章清晰、格式合规。提前咨询清楚所需材料清单,并预留充足时间办理。建议直接前往拟落户地所属区级公安分局户政窗口咨询最新、最准确的要求。

3. 耐心是必备品:流程耗时长、环节多,要做好往返跑动、补充材料的心理准备。保持平和心态,遇到问题积极沟通解决。

父亲户口最终落进我的户口簿那天,他拿着新办的深圳身份证,在市民中心广场站了很久。远处是深圳密集的写字楼,近处是悠闲散步的老人与嬉闹的孩子。他低声说:“在这儿,心定了。”

那一刻我忽然明白,深圳的吸引力,远不止于给予年轻人奋斗的天地。它同样在尝试构建一个更完整的生态——让那些将青春奉献给远方的人,能在子女奋斗的城市里寻得一方安稳的栖居之地,共享天伦之乐。

这扇门虽非坦途,却也并非完全紧闭。它需要子女扎实的基础作为支撑,需要细致耐心地跨越材料的门槛。当父母的白发渴望贴近子女奋斗的热土,深圳的门槛,终将化作一道连接两代人的温暖桥梁。

来了,就真的是深圳人了——无论年龄几何。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。