深户含金量暴跌?深圳落户收紧后,我算了一笔账……

曾几何时,深圳户口被我们戏称为“全国最易落户门槛”,一度只要是个大学毕业生,几乎就能轻松落户。那时的深圳,向所有心怀梦想的人敞开着大门,那口号“来了就是深圳人”听着那么真诚,令人怦然心动。

那时我初来乍到,几乎没费什么周折,便成了“深户”。我至今记得拿到那张薄薄卡片时,心里那点小小的得意。那时谁曾想过,不过几年光景,深户的“含金量”竟在悄然缩水,门槛也节节攀升?

收紧第一刀:学历门槛提高

曾经,一张全日制大专文凭,几乎就是深户入场券。但自2021年起,风向陡变:全日制本科成了标配起点。大专学历者想入户?除非你拥有高级职称,否则只能望而兴叹。

我的一位好友阿峰,怀揣着大专文凭在深圳打拼多年,社保一分不少缴着。去年他盘算着落户买房,却愕然发现:自己的学历竟成了硬伤,被新政无情挡在门外。他苦笑着对我说:“当年踌躇满志,如今却连一张入场券都拿不到了。” 政策收紧的冰冷感,落在具体的人身上,就是如此沉重而具体。

收紧第二刀:社保与年龄门槛收紧

社保年限要求也悄然加码。如今,“应届生通道”之外,落户者需满足连续缴纳深圳社保一年以上——这看似轻巧,实则对于频繁跳槽的年轻人、灵活就业者,却是无形枷锁。更让人心头一紧的是“35岁”这道隐形分水岭,虽非明文规定,却在落户审核中若隐若现。

我认识一位做技术研发的老周,去年刚满36岁,想通过积分落户扎根深圳。材料齐全,积分达标,最终却因年龄问题被委婉劝退。他无奈自嘲:“这年龄在职场尚不算老,在落户政策面前,却仿佛已成了‘昨日黄花’。” 政策如同筛子,筛掉的不只是年龄,更筛掉了无数人曾在此奋斗的青春印记。

收紧第三刀:真金白银的补贴缩水

最令人心痛的,是那些曾经诱人的“真金白银”正快速蒸发。新引进人才租房和生活补贴,本科15000元、硕士25000元、博士30000元——这些曾吸引无数才俊奔赴深圳的福利,已于2021年9月1日戛然而止。

更狠的一刀在今年初落下:各区自行发放的区级配套补贴,也已正式宣告取消。这笔钱对初来乍到者是何等重要的“启动资金”?现在,它彻底成为了历史。我身边不少朋友,当初便是冲着这份补贴才咬牙留在深圳打拼。如今补贴取消,他们私下算账时不免叹息:“深圳赚钱深圳花,一分别想带回家”的调侃,如今听来竟是如此真实。

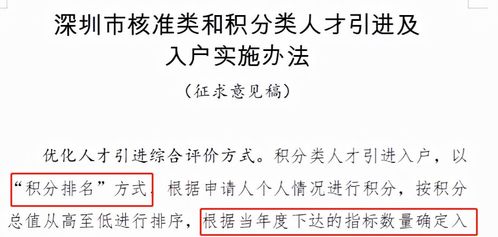

暂停积分入户:大门暂时关闭

最令人不安的,是那扇曾给无数人留下希望的“积分入户”大门,自2020年初起就陷入了无限期暂停。积分体系仍在,申请通道却已关闭。无论你社保缴纳多少年、无论你为深圳贡献多少税收、无论你持有多少发明专利……只要积分入户大门紧闭,一切都只能停留在纸面上。这种“无限期”的暂停,带来的是一种难以言喻的悬置感和不确定性,仿佛悬在头顶的达摩克利斯之剑。

为何收紧?深圳的艰难转身

深圳落户政策为何骤然收紧?这背后,实则是城市发展逻辑的深刻转变。

资源承载力已达极限: 近2000万常住人口,土地、水资源、交通、教育、医疗等公共资源已绷紧至极限。深圳无法、也不可能再像过去那样“来者不拒”。

产业结构升级的迫切要求: 从“深圳制造”迈向“深圳创造”、“深圳智造”,城市对人才的需求结构已然变化。政策收紧,正是为了引导资源向更高层次、更契合未来产业方向的人才倾斜。

优化人口结构的战略考量: 提升落户门槛,本质是提升常住人口的整体素质与结构,以支撑城市更高质量、更可持续的发展。这关乎城市的未来竞争力。

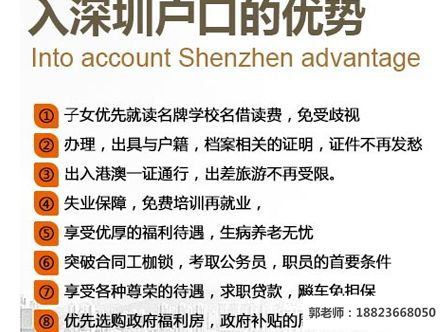

收紧之后:深圳还是那个“梦想之城”吗?

政策收紧,必然带来阵痛。对于无数普通学历、普通技能、大龄的奋斗者而言,落户门槛的抬高,意味着扎根深圳的梦想成本陡然增加,难度陡增。那种“来了就是深圳人”的包容感,正被一种更冷静、更挑剔的姿态所取代。有人戏谑地说:“来了就是惠州人,深圳挣钱深圳花。”

换一个角度看,这或许也是深圳步入成熟阶段必须付出的代价。一座城市的容量终究有限,当粗放增长难以为继,转向精细化、高质量的发展路径便是必然选择。政策收紧,是城市发展逻辑的调整,是深圳从“青春莽撞”走向“成熟稳健”的艰难转身。

深圳的梦想内核并未消失,它只是变得更具挑战性。它不再满足于简单的数量堆积,而是渴望更高质量的价值创造。收紧落户政策,与其说是关上大门,不如说是城市在进化中重新校准了自己的尺度,寻找着匹配未来愿景的同行者。

深圳户口这张纸,如今分量沉甸甸。它不再是一纸轻易得来的身份证明,更像一张城市筛选过的、需要付出更多努力才能获得的入场券。深圳依然在呼唤梦想,只是那呼唤声里,添了几分冷静与选择。

或许,城市与人之间,本就该是一场相互选择与成全的双向奔赴。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。