深圳关上大门?入户新政下的普通人挣扎与城市抉择

凌晨三点,政务服务大厅的塑胶座椅已被坐得发亮。李伟攥着被汗水浸透的材料袋,盯着屏幕上冰冷的“初审不通过”字样。五年深漂,社保未断,却卡在年龄线上——35岁,深圳入户新政中那道看不见却足以绊倒无数人的门槛,于他而言,竟成了一道无法逾越的鸿沟。

>“来了就是深圳人”?李伟苦笑一声,那行温暖的口号,如今细看,底下仿佛悄然印着“符合条件者除外”的隐秘注解。

一、政策收紧:从“开门迎客”到“精挑细选”

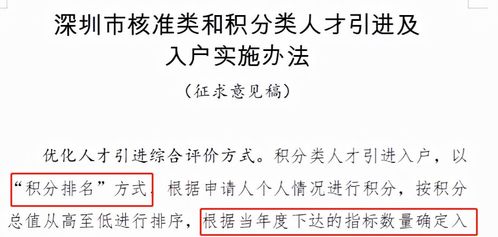

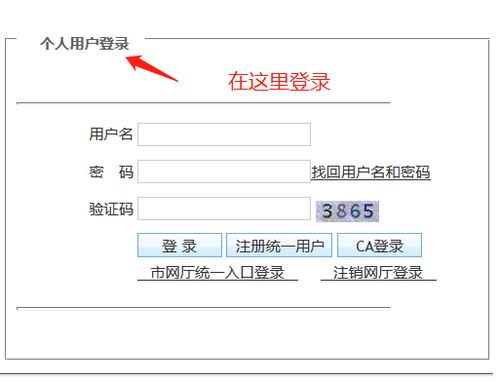

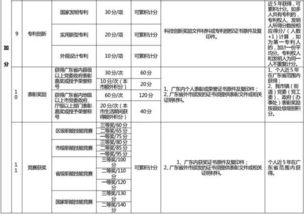

学历门槛陡升: 曾经的“中专+中级职称”轻松入深,已成旧梦。而今,人才引进的核心通道,已是全日制本科及以上学历者的专属领地。非全日制学历者,纵使有职称加持,也需在积分体系里经历漫长跋涉,每一分都需靠社保年限、专利、竞赛奖项等硬指标艰难换取。

年龄红线愈发醒目: 35岁这道坎,宛如悬在无数“李伟”头顶的达摩克利斯之剑。随年龄增长,积分锐减,超过45岁者几乎被彻底排除在人才引进门外,将无数中青年奋斗者拦在梦想门外。

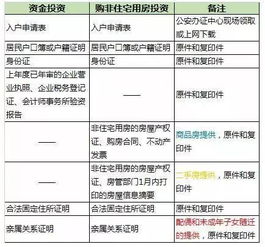

社保与居住证:从“参考”到“刚需”:曾经的“灵活空间”已然收紧,如今,连续、足额缴纳社保与稳定持有居住证成为入户不可或缺的硬性前提,二者缺一不可。

二、城市逻辑:深圳的“转身”与“取舍”

深圳收紧入户,绝非任性决策,而是城市发展进入深水区的必然战略调整。

空间与资源的紧约束: 2000万常住人口,土地资源逼近极限,交通、医疗、教育等公共服务在超负荷运转中呻吟。“人”的增量,已难以简单等同于“红利”增量。城市需要喘息,需要优化,需要将有限资源精准投注。

产业升级的迫切需求: 告别“三来一补”,深圳剑指全球科创高地。生物医药、人工智能、新能源……这些代表未来的产业,渴求的是顶尖科学家、卓越工程师、创新型企业家。政策的天平,必然向能驱动核心引擎的高端人才倾斜。

治理效能的提升诉求: 庞大的人口基数带来治理难题。更精细的人口政策,有助于提升公共服务的可及性与质量,优化城市整体运行效率,让深圳不仅“大”,更要“强”且“宜居”。

三、个体困境:梦想与现实的激烈碰撞

新政之下,像李伟这样被“年龄”或“学历”卡住的人,正经历着巨大的失落与焦虑:

“深漂”身份困境: 奋斗多年,却始终是“外地人”。子女入学(尤其是优质公办学位)、住房保障(安居房、公租房申请资格)、医疗资源获取等市民权利,因一纸户籍而咫尺天涯,努力与归属感之间,横亘着冰冷的政策沟壑。

职业发展的无形天花板: 某些关键岗位、重要项目机会,甚至职务晋升,或明或暗地与户籍关联。那道看不见的“玻璃天花板”,让职业上升通道在政策收紧后显得愈发狭窄。

家庭规划的艰难抉择: 子女教育迫在眉睫,是咬牙承受高昂的民办教育或国际学校费用?还是忍痛让孩子成为“留守儿童”?抑或举家撤离这座承载了青春与汗水的城市?每一个选项背后,都是沉甸甸的牺牲。

>一位网友在政策讨论区的留言扎心而真实:“我们曾是深圳需要的‘人口’,如今却可能成了它想优化的‘分母’。”

深圳的户籍政策变迁,是一部城市发展逻辑的清晰映照。从“来了就是深圳人”的包容豪迈,到如今“择天下英才而用之”的精准严选,每一次调整都伴随着阵痛与争议。政策收紧有其城市发展的内在刚性需求,却也无可避免地让许多曾为深圳发展倾注心力的普通人感到失落与彷徨。

这座城市的伟大,不仅在于它吸引了谁,更在于它如何对待那些曾经或正在为它奋斗、却可能在新规则下显得“不够格”的人。深圳梦,从来不是轻易实现的童话;它的未来,亦将在理想与现实的碰撞中,在每一个普通人的抉择与城市的抉择之间,被重新定义与书写。

户籍改革的方向,应是在城市提升与个体尊严之间寻找平衡点——当深圳真正学会在发展中珍视每一滴汗水,而非仅仅追逐效率的冰冷数字时,它才可能成为一座真正意义上伟大而令人心安的“家园”。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。