深圳落户新政:当“精英俱乐部”主动拆掉了门槛?

昨天下午,科技园某栋玻璃大厦楼下那间永远人满为患的星巴克里,我听见邻桌两个年轻人压低声音却压不住兴奋地讨论:“听说了吗?现在中专学历加上中级工证,也能在深圳落户了!”

我低头抿了一口咖啡,心里泛起一种奇特的感受:深圳,这座曾经以高学历门槛著称的“精英之城”,正在主动拆除自己引以为傲的围墙。

一、 门槛松动:从“天之骄子”到“一技傍身”

犹记几年前,我的大学同学小陈,手握名校硕士文凭,在南山科技公司奋斗近五年才艰难拿到深户。那时的深圳落户,像一场残酷的筛选游戏,学历、职称、纳税额、专利成果……缺一不可。无数怀揣梦想的年轻人,最终在苛刻的积分面前黯然离开。

而2023年新政一出,变化触目惊心:

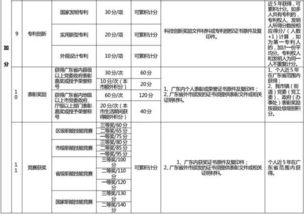

学历门槛“塌陷”: 中专(中技)学历,搭配中级工及以上职业技能等级证书,即可申请落户——这扇门曾只向本科生、研究生敞开。

技能人才“直通车”: 高级工(三级)、技师(二级)等高技能人才,获得证书后可直接申请入户,不再需要学历作为“敲门砖”。

重点企业“绿灯”: 属于深圳重点扶持发展的战略性新兴产业、未来产业名录企业,其员工落户条件将获得实质性放宽。

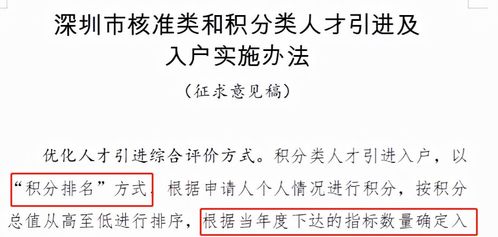

积分体系“瘦身”: 繁琐的积分指标被大幅简化,社保缴纳年限、自有房产等核心指标权重提升,更显务实。

曾经,“深户”是精英身份的象征;如今,它正在向那些在工厂车间里精准操控机床的技术工人、在写字楼里默默耕耘的普通白领、在街头巷尾提供生活服务的劳动者们招手。

二、 现实倒逼:光环下的焦虑与隐忧

政策松绑并非无端慷慨。龙华区某知名电子厂技术主管王伟的故事,是深圳产业肌理深处一道不容忽视的裂痕。

王伟技术精湛,负责整条自动化产线的调试维护,是厂里名副其实的“定海神针”。但今年已34岁的他,脸上却总挂着忧虑:“技术再牛,没有那张本科文凭,户口办不下来。孩子明年要上小学了,私立学费压得喘不过气。”他苦笑,“厂里技术骨干不少像我这样,眼看孩子读书问题解决不了,真留不住了。”企业主同样焦虑:“培养一个成熟技工多难啊!可户口卡着,人家凭什么给你扎根?”

三、 众声喧哗:务实之举还是“韭菜”续杯?

新政一出,网络舆论瞬间炸锅:

“务实派”点赞: “早该如此!深圳是干出来的城市,不是文凭堆出来的。给技术工人尊严,就是给制造业未来!”

“悲观派”质疑: “门槛是低了,可房价、教育、医疗压力一点没减。落户容易了,生存更难了?别是新一轮‘韭菜’入场券吧?”

“冷静派”观察: “抢人是表象,核心是产业升级急需的稳定技术工人池。但城市承载力是硬约束,配套公共服务能否跟上才是关键考验。”

争议的核心在于:深圳放低身段,究竟是城市发展逻辑的成熟转向,还是面临人口、产业压力下的无奈妥协?是真正为“新深圳人”铺设安居之路,还是仅仅为城市机器补充新鲜燃料?

四、 未来迷思:深户价值与城市本质

如今“深户”光环褪色是不争事实。当落户变得容易,这本户口簿本身的价值似乎正在稀释。真正的挑战在于,如何让这些新落户的、带着技能与汗水的人们,能在深圳这片土地上真正扎下根,活得有尊严、有盼头。

深圳骨子里从来不是一座靠户口维系尊荣的城市。它更像一所没有围墙的巨大“学校”,一个庞大而高效的“筛选器”与“锻造炉”。它的终极魅力,在于永远为那些愿意学习、敢于拼搏、能够进化的人提供机会,在于这片热土上奔涌不息的创造活力与改变命运的可能性。

深户或许不再金光闪闪,但这恰恰提醒我们:在这座永远年轻的城市,户口从来不该是目的,它只是你旅程中的一个驿站。

真正的价值,在于你能否在这里获得成长,能否在这座“流动的学校”里毕业,并留下自己不可替代的印记。当深圳向更广大的奋斗者张开怀抱,这座城市新的活力和故事,才刚刚开始书写。

你,准备好加入这场新的“入学考试”了吗?

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。