深圳户口,正在成为奢侈品?

"2025年,常住人口控制在2000万以内。"

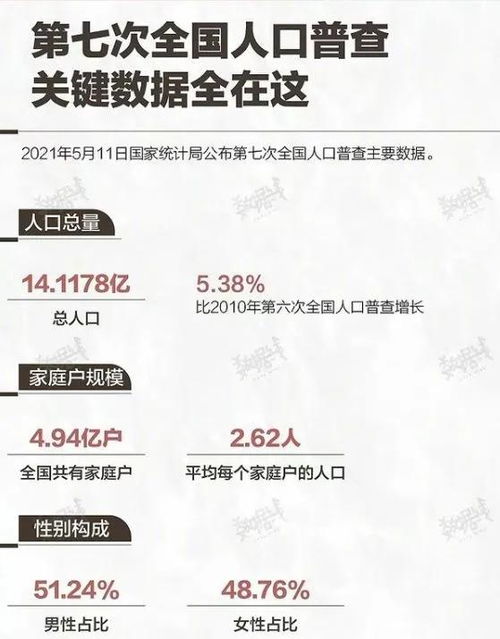

当我第一次在官方文件里看到这串数字时,心脏仿佛被深圳地铁早高峰狠狠撞击了一下——窒息、拥挤、动弹不得。1971万,这是深圳2023年的常住人口数量,距离2000万红线,仅剩29万张"入场券"。而深圳的土地面积,只有1997平方公里。

这方寸之地,还能容纳多少人?

1. "来了就是深圳人",那个时代的回响

十年前,我大学毕业拖着行李箱踏上深圳土地,罗湖口岸的巨幅广告牌上,"来了就是深圳人"的标语仿佛一个宏大而温暖的承诺,让人心头滚烫。那时候的落户政策,就像深圳初夏的风,带着南方特有的湿润包容。大专学历?只要年轻肯干,积分通道敞亮;本科学历?几乎可以"秒批",落户深圳的门槛,似乎低得令人惊喜。

我亲眼见证大学同学王磊,一个普通二本毕业生,毕业证拿到手不到三个月,便顺利拿到了深圳户口,速度快得如同科技园深夜的代码编译。那时的深圳,敞开怀抱拥抱每一个奋斗者,户口仿佛只是这座城市赠予奋斗者的一个基础凭证,轻轻巧巧。

2. 筛子的孔,正在悄然收紧

变化在不知不觉中发生。

2023年,一个重大政策调整悄然落地:大专学历,无法再通过核准制直接落户深圳。这意味着,千千万万怀揣梦想的大专毕业生们,瞬间失去了那条曾经看似宽阔的"快车道"。他们被推向了积分入户这条更拥挤、更漫长、更充满变数的赛道。

积分入户的规则,像一张精密的大网,学历、年龄、社保年限、纳税额、发明专利、技能证书……每一项都明码标价,分分计较。社保必须连续缴纳五年,这已是最基本的要求;年龄超过45岁?对不起,加分戛然而止,甚至开始倒扣。

3. "李工们"的焦虑:门槛抬高,赛道变窄

我身边的技术骨干李工,就是被新政"卡住"的典型。他技能过硬,是公司设备维护的中流砥柱,工作十年,社保一天没断过。可偏偏,他只有大专文凭。新政一出,他瞬间失去了核准资格。

"现在只能走积分,可我算来算去,分数还差一截。"李工苦笑,指着电脑屏幕上复杂的积分计算表,"你看,年龄刚过40,加分优势没了;专利?我们搞设备的哪有那么容易申请专利;纳税?普通工程师的工资条……唉。"他眼神里满是疲惫和焦虑,"感觉就像在参加一场不知道终点线的赛跑,规则还随时可能变。"

更残酷的是,积分入户并非"达标即入"。它实行的是年度总量控制下的"择优录取"。每年指标就那么多,申请者却如过江之鲫。你达到了基础分数线?这只是拥有了排队的资格。能否最终上岸,还要看当年申请池里有多少比你分数更高的"卷王"。2023年,积分入户通道暂停了相当长一段时间进行系统升级和规则优化,无数申请者的进程被强行按下暂停键,那种等待的煎熬,足以消磨掉许多人的热情。

4. 趋势:收紧,是必然的"城市进化论"

深圳户口的收紧,并非无迹可寻,它深植于这座城市发展的内在逻辑。

资源紧约束下的必然选择: 土地、水、教育、医疗……深圳几乎每一项核心资源都面临着超负荷运转的压力。顶级医院永远人满为患,优质学位竞争惨烈如战场。在这样严峻的现实下,通过户籍政策调控人口规模与结构,是城市管理者不得不做出的选择。2000万的红线,与其说是一个目标,不如说是一道必须坚守的生存防线。

产业升级的精准"导航仪": 深圳早已告别了"三来一补"的低端制造时代,向全球科技创新高地进发。其对人才的需求,也从"数量"转向了"质量"和"精准"。收紧大专落户,提高积分门槛,本质上是在引导人口结构优化,吸引和留住更高层次、更符合未来产业发展方向的核心人才——那些能带来创新、能驱动产业升级的"硬核"力量。

城市治理精细化的体现: 曾经的"大水漫灌"式落户政策,带来了人口快速增长,也伴生了一系列治理难题。如今政策的调整,体现了城市管理者对人口规模、结构、分布进行更精细化调控的需求。收紧,是为了更好地优化配置,提升城市整体运行效率和居民生活质量。

5. 未来:难上加难?

那么,未来入深户会越来越难吗?

答案几乎是肯定的。

人口逼近极限红线,意味着总量控制的阀门只会越拧越紧。产业升级对人才"质"的要求持续提升,落户政策作为重要杠杆,必然进一步向高学历(硕士、博士)、高技能(紧缺工种、高级技师)、高贡献(大额纳税、重要创新)群体倾斜。积分制规则本身也处于动态调整中,社保年限要求可能延长,年龄扣分可能更严厉,技能证书的加分范围和分值也可能更苛刻。可以预见,未来积分入户的竞争将更加白热化,"达标"仅仅是起点,"胜出"才是真正的考验。

深圳户口,正从"普惠品"加速向"奢侈品"转变。

它不再是"来了"就能轻松获取的标签,而是成为城市对个体价值(知识、技能、贡献)进行严格筛选后授予的认证。对于后来者,尤其是学历背景普通的奋斗者,落户深圳的道路无疑会愈发崎岖漫长。

那声"来了就是深圳人"的召唤依然响亮,只是这声召唤的门槛,已在时代洪流的冲刷下悄然抬高。

深圳依然是那个充满机遇与可能的造梦之地。只是,梦想落地生根的门票,正在变得愈发珍贵。或许对于后来者而言,与其焦虑门槛,不如专注自身价值——当你的能力足够成为深圳需要的"硬通货",城市的门,总会有缝隙为你而开。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。