谢邀。

最近,关于“深圳入户条件2025意见稿”的说法在各大社群里流传,一时间人心惶惶。很多朋友私信问我:“深圳的户口大门是不是要彻底关了?”“现在不办,以后是不是就没机会了?”

大家先别焦虑。

我们需要明确一点:截至目前,官方并未发布任何名为“深圳入户条件2025意见稿”的正式文件。我们现在所讨论的,更多是基于近年政策收紧趋势,以及对深圳未来城市发展方向的一种预测和推演。

但这并不意味着这场讨论没有意义。恰恰相反,理解这种趋势背后的逻辑,对于我们每一个在这座城市奋斗的人来说,都至关重要。今天,我就不单纯罗列所谓的“预测条款”,而是尝试从几个维度,为大家深度剖析一下,深圳入户政策可能走向何方,以及我们应该如何应对。

一、回顾过去:从“来了就是深圳人”到“精挑细选”

要预测未来,必先理解过去。

曾几何时,“来了就是深圳人”这句口号,承载了无数年轻人的梦想。深圳以其海纳百川的胸怀,通过相对宽松的入户政策,在短短几十年内聚集了天量人口,完成了原始的资本和人力积累。那时候,全日制大专、本科,甚至一些紧缺工种的高级技工,入户相对顺畅。

但转折点出现在近几年。

从2017年的“1.25新政”,到2019年的“2.28新政”,再到影响深远的2020年“715楼市新政”和随后的“826人才引进新政”,一条清晰的收紧脉络贯穿始终。

学历型入户“退烧”:全日制本科直接入户的时代基本结束。大专学历被要求有中级职称,本科学历则被要求有学士学位,并且都对社保时长有了更明确的要求。

技能型入户“高筑墙”:曾被视为“捷径”的“深圳通”(一本高级技师证书)被严控,必须是市人社局发布的“紧缺工种目录”内的证书,且考证和社保记录要严格匹配。

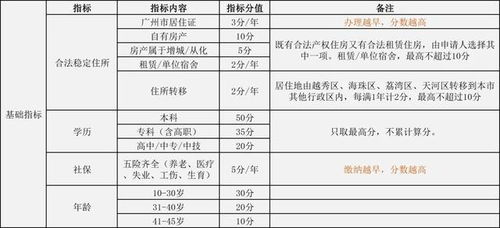

积分入户“卷上天”:积分入户通道常年关闭,2020年重启后,申请人数井喷,3000个名额却有近2万人申请,最终入围分数线高达300分,2023年更是飙升至321分。这个分数,对于很多普通工薪阶层来说,几乎是一个难以企及的高度。

这一系列操作,标志着深圳的人口策略,已经从追求数量的“增量时代”,正式转向了追求质量的“存量优化时代”。

二、展望未来:2025年的深圳,想要什么样的人?

基于上述趋势,我们可以对2025年的深圳入户政策进行一个合理的推演。虽然具体条款无法精准预测,但大方向是确定的:门槛更高,筛选更精,导向更强。

1. 学历型入户:“双一流”与“稀缺专业”为王

可以预见,单纯的“全日制本科+学位”可能不再是“稳过”的入场券。未来可能会向两个方向倾斜:

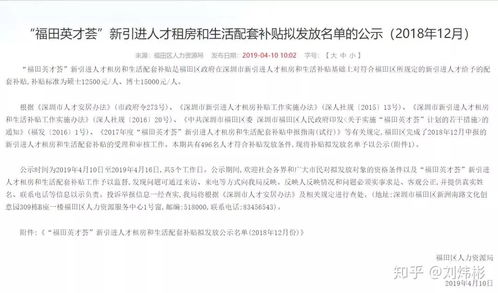

学历层次提升:硕士、博士研究生的引进优势会进一步凸显。对于本科生,可能会引入“院校排名”或“双一流”背景作为隐性筛选条件。

专业匹配度:深圳并非缺所有专业的毕业生,而是缺与其“20+8”产业集群(如网络与通信、半导体、生物医药、智能机器人等)高度匹配的“高精尖缺”人才。未来,一份热门专业的毕业证,其权重可能远超一份冷门专业的名校文凭。

2. 技能型入户:“大国工匠”与“产业尖兵”的专属通道

“深圳通”躺赢的时代将一去不复返。未来的技能型入户,将是真正服务于实体产业和先进制造的。

门槛极度拔高:高级技师(一级)将是基础门槛,甚至可能对技师(二级)也关闭通道。

精准对接产业:证书必须同时满足“国家权威认证”、“深圳市紧缺工种目录”、“社保缴纳单位与证书工种高度匹配”这三重条件,缺一不可。政策将不遗余力地将户口指标,留给那些在生产一线能解决实际问题的“大国工匠”。

3. 积分入户:一场“稳定性”与“贡献度”的终极PK

对于大多数不符合学历、技能条件的普通人来说,积分入户依然是主战场,但竞争将更为残酷。

分数继续上涨:随着每年社保、居住年限的自然增长,申请者的基础水涨船高,入围分数线突破350甚至更高,都是大概率事件。

“稳定居住”权重加大:房产作为最硬核的“稳定居住”证明,其积分价值可能会被进一步确认和提升。无房者,需要通过更长时间的租赁备案来弥补。

“贡献度”成为关键变量:未来积分体系可能引入更多元化的加分项,比如:

社会贡献:献血、志愿者服务、慈善捐款等,可能会被量化为积分。

信用记录:良好的个人信用将成加分项,而有严重失信记录者,可能会被一票否决。

知识更新:在职期间获得的学历提升、技能等级提升,也可能获得额外加分。

总而言之,积分入户将不再是简单的“拼社保时长”,而是对一个人在深圳长期、稳定、守法、有爱的综合评价。

三、读懂逻辑:深圳为何要“关上大门”?

理解了政策表象,我们更要思考其背后的深层逻辑。深圳此举,绝非“排外”,而是城市发展阶段的必然选择。

是“资源承载力”的客观约束。 深圳面积不足2000平方公里,却实际管理着超过2000万的人口。土地、教育、医疗、交通等公共资源早已不堪重负。继续无限制地“开闸放水”,是对所有市民的不负责任。收紧政策,本质上是为城市“减负”,实现可持续发展。

是“产业升级”的内在驱动。 深圳的目标是成为“全球标杆城市”和“先行示范区”。这意味着它需要的不再仅仅是生产线上的普工,而是能推动科技创新、引领产业变革的顶尖人才和核心技工。人口政策,是服务于城市最高战略的工具。“腾笼换鸟”,为“新鸟”腾出空间,是必经之路。

是“区域协同”的大局考量。 在粤港澳大湾区的框架下,深圳需要与东莞、惠州、珠海等城市形成功能互补和梯度发展。将部分产业和人口向周边城市疏解,既是深圳自身的需要,也是带动整个湾区发展的战略布局。深圳户口的“含金量”,某种程度上也建立在它与周边城市的“势能差”之上。

四、个人应对:从“被动等待”到“主动适配”

面对这样的趋势,焦虑无用,抱怨更无益。我们能做的,是主动调整策略,让自己成为深圳“想要”的人。

对于在校生和毕业生:专业选择比学校选择可能更重要。密切关注深圳的产业发展规划,提前布局“硬核”技能。实习经历,也尽量向目标行业靠拢。

对于在职人士:停止“躺平式”交社保。思考一下,你的职业路径是否与城市发展方向一致?是否有提升空间?利用业余时间考取一个有含金量的职称或职业技能证书,远比多交一年社保更有价值。同时,维护好个人信用,积极参与社区服务,这些“软实力”在未来可能会成为你的决胜分。

对于正在“积分”路上的朋友:做好打“持久战”的准备。不要仅仅盯着最低门槛,而是要尽可能地去“堆分”。学历提升(在职读个本科/硕士)、考取证书、稳定居住(无论是买房还是长期租赁)、积极参与社会公益,每一分都可能让你在激烈的竞争中脱颖而出。

结语

深圳的入户大门,并不会真的完全关上。一个充满活力的城市,永远需要新鲜血液。但这扇门,正在从“大开”变为“精开”,从“普惠”变为“激励”。

它不再是给每一个来到这里的人一张“入场券”,而是给那些真正认同深圳价值观、愿意与城市共同成长、并能为其发展做出独特贡献的人,一张“VIP会员卡”。

理解了这一点,或许我们就能少一些焦虑,多一份笃定。努力让自己变得更强、更稀缺、更有价值,这才是应对一切变化的终极法则。

与所有在深圳奋斗的朋友们共勉。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。