坐标深圳,一个被誉为“搞钱之都”、“创新之城”的奇迹之地。

每年,有无数年轻人拖着行李箱,怀揣着梦想涌向这里,成为“深漂”大军的一员。我们挤过早高峰的1号线,吃过10元钱的猪脚饭,在灯火通明的写字楼里熬过无数个夜晚,只为能在这座钢筋水泥的森林里,扎下属于自己的根。

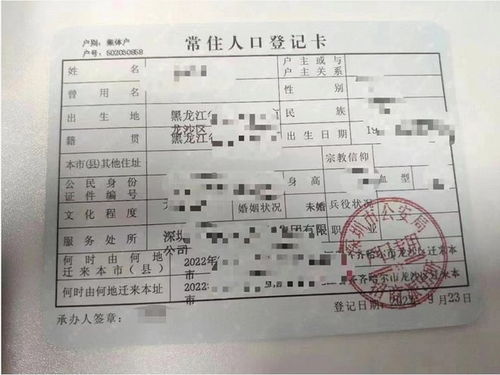

而那个“根”,在很多人的认知里,就是一张小小的户口卡片。

它仿佛是一张通往“深圳人”身份的终极门票,背后关联着购房资格、子女教育、医疗保障等一系列与生活息息相关的核心利益。

但现实是,这张门票,对于绝大多数普通人来说,正变得越来越遥不可及。

今天,我想以一个亲身经历者的视角,结合身边朋友的真实案例,跟大家好好掰扯掰扯:一个没有985/211光环、没有高级技术职称、手握普通学历的普通人,想拿到深圳户口,究竟有多难?

一、我们为什么要拼尽全力去“卷”一个户口?

在讨论“难”之前,我们必须先明白,为什么这个户口如此重要,值得我们耗费时间、金钱和巨大的心力去追逐。

1. 买房资格:无法绕过的硬通货

这是最直接、最现实的一环。深圳的房价,懂的都懂。对于非深户来说,买房的门槛是“连续缴纳5年及以上社保或个人所得税”。注意,是“连续”,中间一个月都不能断。

而对于深户呢?门槛骤降至“连续缴纳3年及以上社保”。这2年的差距,意味着什么?意味着你可能要错过一个房价上车的周期,意味着你要多承担2年房租上涨和房价波动的风险,更意味着你要多背负2年的不确定性。对于渴望安稳家庭的普通打工人来说,这2年,可能就是命运的分水岭。

2. 子女教育:下一代起跑线的“入场券”

如果你到了成家立业的年纪,这个问题会变得无比尖锐。深圳的教育资源,尤其是优质公办学位,竞争已经白热化到了什么程度?“学位房”炒作、“积分入学”排名压得人喘不过气。

非深户子女入学,积分算法里,父母双方的户籍、社保年限、居住证年限都是核心指标。深户子女在积分上天生就拥有巨大优势,很多时候,一个户籍就能甩开非深户几十分。这意味着,你的孩子可能连家附近普通公办学校的面试机会都拿不到,只能去学费高昂的民办学校,或者接受被调剂到偏远学校的命运。为了孩子,这个户口,你不得不争。

3. 城市福利:细微但真实的“隐形好处”

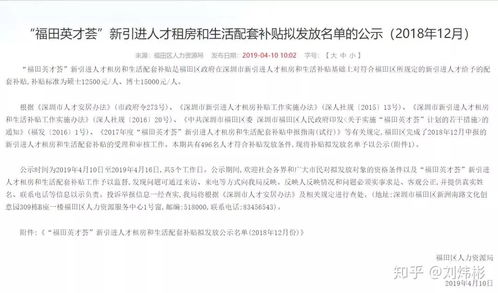

除了这两座大山,深户还有更多的隐性福利:更高的失业保险金、可申请的公租房和安居房(虽然也很难,但至少有资格)、更便捷的办理港澳通行证、部分政府补贴的优先权等等。这些看似零散的福利,汇集起来,就是在城市中更坚实的归属感和安全感。

二、入户的三条“赛道”,哪一条是普通人的坦途?

清楚了“为什么难”,我们再来看看“难在哪里”。目前,深圳的入户方式主要分为三类:人才引进、积分入户、其他方式(如夫妻投靠等)。我们来逐条分析。

赛道一:人才引进——“精英”的快车道,普通人的“玻璃门”

这是过去最主流、最快速的途径,但它对“人才”的定义非常明确。

学历入户: 全日制本科35周岁以下,全日制硕士45周岁以下,全日制博士50周岁以下。

难点在哪里? “全日制”三个字就卡死了一大批通过自考、成考、函授提升学历的人。年龄限制是硬杠杠。一个大专生,边工作边读自考本科,拿到证时可能已经35岁+了,瞬间被挡在门外。这条路,是为那些刚毕业的“天之骄子”准备的。

技能入户: 拥有高级技师(一级)、技师(二级)等国家承认的职业资格证书,且证书在当年的《深圳市技能人才引进紧缺职业目录》内。

难点在哪里? 这个“紧缺目录”是动态变化的,可能你花了一年半载考下来的证书,明年就不再是紧缺工种了。而且,高级技师的考取难度、报考条件都非常苛刻,需要多年的从业经验和理论实操双重考核。对于一个在办公室做文职、做运营、做市场的普通人来说,你的工作内容根本无对应的“高级工种”可考。这扇门,看起来是开着的,但你根本找不到自己的钥匙。

赛道二:积分入户——普通人的“独木桥”,看不到尽头的马拉松

当人才引进的路走不通时,积分入户就成了绝大多数普通人唯一的希望。这更像是一场看不到尽头的修行。

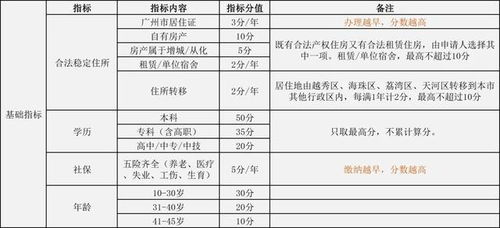

积分入户的核心逻辑很简单,就是根据你的条件打分,分数从高到低录取。但魔鬼藏在细节里:

积分项: 社保年限(重头戏,每月加分)、居住情况(房产/租赁备案)、学历/职称、年龄(在一定区间内加分)、献血、志愿者服务等。

难点1:名额极度稀缺,政策“开开关关”

积分入户不是你想入就能入,它实行年度总量控制。也就是说,深圳市每年会设定一个固定的名额,比如一万名。所有申请者按分数排序,择优录取。

更要命的是,这项政策并非每年都开放。比如2020年之后,积分入户政策就迟迟没有新动静,每年都有海量的人在翘首以盼,但通道就是不开。这种“薛定谔的政策”带来的精神内耗,是巨大的。你可能从28岁等到35岁,政策依然未开,年龄积分却在不断减少。

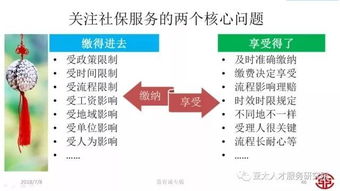

难点2:社保是生命线,不能断,不能少

在积分体系里,社保是权重最高的得分项。这意味着,你必须保证在深圳有一份稳定的工作,并且公司给你足额、连续地缴纳社保。对于普通人来说,换工作是常态,中间一旦断缴一个月,之前的积累就可能大打折扣。为了一个户口,你不敢轻易跳槽,不敢裸辞,失去了职业发展的更多可能性。

难点3:信息不对称,滋生灰色产业链

官方的政策文件冗长复杂,普通人很难完全吃透。这就催生了庞大的“户口代办”中介。他们承诺帮你“规划路径”、“整理材料”、“提高成功率”,收费从几千到几万不等。但其中充满了套路,甚至有伪造材料的风险。普通人一边害怕被坑,一边又担心自己操作失误,左右为难。

我有一个朋友,做设计的,大专学历。从2016年就开始准备积分入户,他严格地办理租赁合同备案,坚持每年献血,利用周末去做义工,甚至为了加分去考了一个没什么用的初级职称。他的社保已经交了快8年,积分早已超过了往年录取线。从2021年开始,他等来的就是“政策暂未开放”的通知。今年他已经36岁了,眼看年龄就要开始扣分,那种无力和焦虑感,隔着屏幕都能感受到。

这就是普通人积分入户的真实写照:你拼尽全力,遵守所有规则,熬过长长的岁月,最后可能发现,你只是个在岸边等着轮船的旅客,但船一直不来。

三、写在最后:我们究竟在追求什么?

这篇文章,不是为了散播焦虑,更不是为了劝退大家。而是希望每一个正在考虑或正在努力入户深圳的普通人,能有一个更清醒、更理性的认知。

它正在变得越来越难,这是一个不争的事实。 深圳的城市发展策略,正在从早期的“来了就是深圳人”的普惠,转向“精准引进高精尖缺人才”的精英模式。城市承载力有限,收紧落户门槛是必然趋势。

那么,我们该怎么办?

1. 自我评估,认清现实: 对照最新的政策,冷静评估自己属于哪条赛道?是人才引进的“潜力股”,还是积分入户的“马拉松选手”?不要被中介的“包过”承诺冲昏头脑。

2. 社保是底线,绝对不能断: 无论选择哪条路,社保都是硬通货。这是你在这座城市奋斗的证明,也是未来一切可能性的基础。

3. 保持学习,提升自己: 如果学历是短板,看是否有机会提升到全日制?如果工作有技术含量,能否考取一个有含金量的证书?不要把希望完全寄托在政策上,提升自身价值才是最可靠的“船票”。

4. 放宽心态,人生不止一个选项: 户口很重要,但它不是人生的全部。拿到户口固然好,拿不到,我们依然可以通过自己的努力,在这座城市过上好的生活。拥有选择生活的能力,比拥有一纸户口更重要。

深圳户口,对于那些顶尖人才来说,或许只是一个顺理成章的流程;但对于千千万万的普通人而言,它是一场漫长、充满不确定性且结果未知的苦旅。

在这场修行中,我们熬过的夜、加过的班、交过的社保、流过的汗水,最终都将沉淀为我们生命的一部分。无论结果如何,这段为扎根而奋斗的经历,本身就是一种成长。

祝你我,都能在这座城市里,找到属于自己的位置和归宿,无论那张小小的卡片最终是否到来。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。