深圳入户新规何时实施?

先讲个身边朋友的故事吧,暂且叫他小A。

小A,92年生,国内一所不错的本科毕业,来深圳打拼五年,在南山一家科技公司做产品经理。月薪三万出头,有辆代步车,女朋友也在深圳,两人正商量着买房结婚。对他来说,离真正的“深圳人”,就差一个户口的距离。

去年,他刷手机时,被一条新闻炸得心里一紧:“深圳入户新规征求意见,学历门槛或将提高至硕士!”他点进去一看,里面提到的“积分入户”“夫妻随迁”等政策也纷纷收紧。他心里咯噔一下,自己是本科,按照新规,岂不是直接被拦在门外?那段时间,他焦虑得不行,天天刷各种论坛、微信群,看到有人说“下周就实施”,有人说“已经内部通过了”,搞得他寝食难安。

他甚至动了念头,要不,先不管三七二十一,按现在的政策把材料交了?可又担心万一政策没变,自己仓促准备,材料出问题被驳回,反而错失良机。

这个故事,可能就是此刻正在看这篇文章的你,最真实的写照。

“深圳入户新规何时实施?”——这个问题,像一把达摩克利斯之剑,悬在无数像小A一样,怀揣着“深圳梦”的年轻人的头顶。它关乎着一个家庭的未来,关乎着一个人在这座城市扎根的决心。

今天,我们就来把这个问题的来龙去脉、底层逻辑和未来可能性,一次性给你讲透。

一、我们先回顾一下,当初那份“征求意见稿”到底说了什么?

一切的焦虑,都源于2022年5月,深圳市发展和改革委员会发布的一份重磅文件——《深圳市户籍迁入若干规定(征求意见稿)》。为什么一份“征求意见稿”能引起这么大的波澜?因为它提出的改动,堪称“史上最严”。

核心改动主要有三点,我们一条一条来看:

1. 学历型人才入户:门槛大幅抬高

老政策:全日制本科,35岁以下,有缴纳社保记录即可。

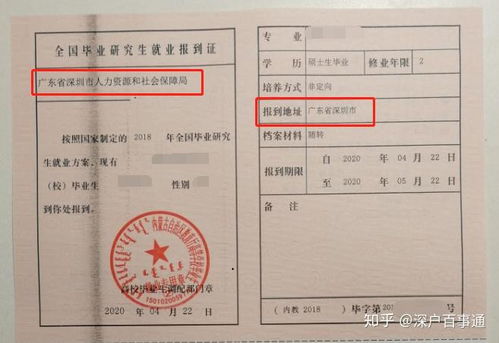

新规(征求意见稿):要求调整为“全日制硕士研究生,35岁以下”。直接将主力门槛从本科提到了硕士。对于本科生,不再是人才引进的主要通道。

这一刀,可以说是精准地“斩断”了大部分普通本科学历年轻人的快速入户通道。

2. 技能型人才入户:条件更为苛刻

老政策:高级技师(紧缺类),45岁以下;技师(紧缺类),40岁以下,都有机会。

新规(征求意见稿):不仅对证书的等级、工种的要求更严,还增加了“在本市连续缴纳社会保险费满3年”的硬性条件。

这意味着,就算你手握高级技师证,也得在深圳踏踏实实工作、交满三年社保,才摸得着门槛。以往那种“考证+短期社保”的捷径,被基本堵死。

3. 积分入户:从“拼分”到“排队”

这是影响面最广的一项改动。过去的积分入户,更像一场“加法赛”,学历、社保、专利、献血、志愿者服务等都能加分,分高者得。而新规(征求意见稿)下的积分入户,逻辑完全变了:

核心指标:居住年限和社保年限成了绝对的王牌。

排序规则:按照在深圳缴纳社保的时间长短进行排序,时间长的优先入围。只有当你入围了,系统才会看你的其他加分项。

这彻底改变了游戏规则。它不再是“我有什么优势”,而是“我为这座城市贡献了多久”。对于那些刚来深圳不久,但学历高、有技能的年轻人来说,这无疑是当头一棒。

一句话新规的导向:深圳要的不再是“人海”,而是“人才高地”;不再是“来了就是深圳人”的粗放式欢迎,而是“择优录取”的精挑细选。

二、为什么新规“雷声大,雨点小”,迟迟没有落地?

既然风声这么紧,为什么从2022年到现在,快两年时间了,新规还是只闻其声,不见其人?每个月开放人才引进系统时,依然是执行的老政策。

这背后,是城市治理的复杂博弈和深思熟虑。

1. 经济大环境的“压舱石”作用

我们必须承认,过去几年,无论是疫情冲击还是全球经济下行,深圳都面临着巨大的经济压力。在这样的背景下,人口的稳定流入,是维持城市活力、消费能力和劳动力供给的重要“压舱石”。如果在这个时候,骤然收紧入户政策,无异于给经济“泼冷水”。稳定压倒一切,这是任何重大政策出台前都必须优先考虑的因素。

2. 公共资源的承载能力需要时间匹配

提高入户门槛的初衷,是为了缓解教育、医疗、交通等公共资源的压力。但反过来想,即便政策立刻收紧,那些已经入户的人,孩子要上学、家人要看病的需求是立刻产生的。而新增的优质学位、医院床位、地铁线路,是需要时间来规划和建设的。政策需要一个“缓冲期”,让城市公共服务的供给能力,能逐步跟上城市发展节奏的提升。

3. 政策的精细打磨与多方协调

一份“征求意见稿”到正式落地,中间要经历大量的数据分析、部门协调和风险评估。比如,硕士及以上学历入户,具体是全日制还是包括非全日制?社保年限是连续还是累计?积分入户的分数线如何划定才最科学?这些都需要人社、公安、发改、教育、卫健等十几个部门反复磋商。更重要的是,政府需要观察市场的反应,评估政策可能带来的连锁影响,确保政策的平稳过渡。

三、那么,核心问题来了:新规到底何时实施?

这可能是你最关心的部分。我们不做无端的猜测,而是基于现有的信息和逻辑,给出一个尽可能理性的判断。

短期判断(未来6-12个月内):实施概率极低。

目前没有任何官方信号表明新规即将出台。深圳人社局的人才引进系统依然在常规化、周期性地开放,这本身就说明,老政策依然是当前执行的唯一标准。在经济复苏的基础尚不牢固的当下,深圳没有理由,也没有必要立刻切换到“收紧模式”。现在依然是政策的“黄金窗口期”。

中长期判断(未来1-3年内):实施概率极高。

为什么这么说?因为深圳城市发展的底层逻辑没有变。从“速度优先”转向“质量优先”,从“深圳速度”迈向“深圳质量”,这是国家赋予深圳的使命,也是深圳自身发展的必然要求。人口政策作为城市发展的核心调控工具之一,收紧是必然趋势,只是时间问题。

我们可以关注几个明确的“信号弹”:

官方正式文件的发布:当《深圳市户籍迁入若干规定》正式稿发布,而不是“征求意见稿”时,那就意味着计时开始。

人才引进系统“官休”:如果某个月,人社局突然发布公告,因“政策调整”暂停人才引进业务,那基本就是新规落地的前兆。

市主要领导的公开讲话:如果市领导在公开场合,重点强调“控制人口规模”、“优化人口结构”等,这往往就是政策的风向标。

我的个人判断是,新规大概率不会“一刀切”式地突然落地,而可能会采用“新人新办法,老人老办法”的过渡性方案,或者给社会留出几个月的准备期。但无论如何,收紧的大方向,已经板上钉钉。

四、作为“局中人”,我们现在应该怎么办?

分析了这么多,最终还是落地到行动。针对不同的人群,我的建议是:

1. 对于“已经符合老政策”的你:

行动纲领:赶早不赶晚,立刻行动!

不要再等了!不要再观望了!你所拥有的本科学历、中级职称、紧缺高级工证,以及满足条件的社保,就是你此刻最宝贵的“入场券”。政策红利窗口正在缓慢关闭,多等一天,就多一分风险。

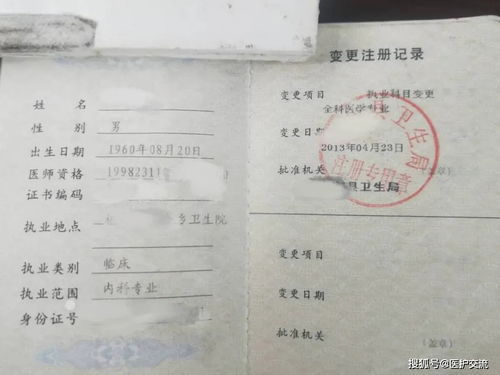

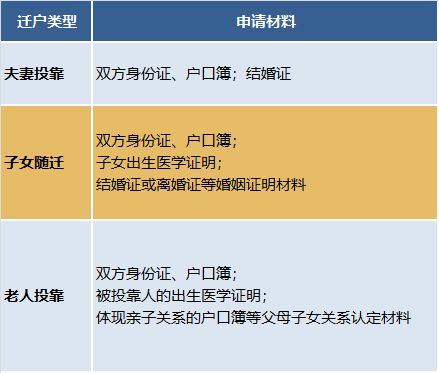

立即自查:对照老政策,核对学历、社保、年龄、无犯罪记录等所有条件。

立即准备材料:毕业证、学位证、社保清单、离职证明等,提前准备好,扫描存档。

立即提交申请:在下一次人才引进系统开放时,第一时间提交。不要因为一些可以克服的小犹豫(比如工作还没换好、公司HR不配合)而错失良机。入户这件事,永远是“办下来”比“规划好”更重要。

2. 对于“差一点点”符合老政策的你:

行动纲领:两条腿走路,冲刺与升级并行。

比如,你是大专学历,或者社保年限差几个月。

第一条腿——冲刺老政策:想尽一切办法,在短期内满足现有政策。比如,找一家愿意配合的公司挂靠社保,或者抓紧时间考一个符合老政策的中级职称或紧缺类高级工证。这条路需要效率和执行力。

第二条腿——为新规做准备:如果冲刺失败,就要立刻转换思路,为未来的新规布局。这意味着你需要:

学历提升:考虑攻读一个在职的研究生,这是应对未来高门槛最稳妥的方式。

技能升级:目标直指新规可能认可的高级技师,并且老老实实地缴纳社保。

积累沉淀:如果你打算走积分入户,那就做好在深圳长期工作和生活的准备,让社保和居住时间成为你最大的资本。

3. 对于“观望中”的你:

行动纲领:保持关注,融入城市。

即便你暂时没有入户的迫切需求,也请保持对政策的关注。更重要的是,无论政策如何变,努力工作、诚信纳税、为这座城市创造价值,永远是硬通货。当你真正成为了深圳发展不可或缺的一份子时,那扇门,自然会为你敞开。

写在最后

深圳,依然是中国最具活力的城市之一。它的魅力,不在于毫无门槛的开放,而在于它永远为那些有梦想、有能力、肯实干的人提供机会。

入户政策的调整,不是要拒绝谁,而是在告诉我们一个事实:这座城市在成长,它对“居民”的期望也在提高。

所以,朋友们,不要焦虑,更不要恐慌。时代的车轮滚滚向前,我们能做的,就是在看清方向后,立刻迈开自己的脚步。

对于小A,我给他的建议和今天这篇文章一样:别刷手机了,现在就去准备材料。

对于你,我的建议也是如此:如果条件允许,抓住当下,就是最好的时机。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。