如何看待多地推出的“中级职称1500元补贴”?这1500元背后,你看到了什么?

最近,如果你留意各大城市的人才引进政策,会发现一个很有意思的现象:多地不约而同地开始为持有“中级职称”的专业技术人员提供一笔金额在1500元上下的一次性补贴。

从杭州、南京、成都这些“新一线”城市的身影,到部分二三线城市的跟进,这股“中级职称补贴风”悄然刮起。一时间,办公室里、朋友圈里,大家都在讨论:“哎,你中级职称考下来没?能领1500块呢!”

1500元,说多不多,可能也就够换个新手机、或者给家里添置个小家电。说少不少,对于刚评上职称的年轻人来说,也算是一笔“意外之财”。

但这笔钱,真的只是城市给大家发的一个“小红包”那么简单吗?

今天,我们就来深扒一下这1500元背后,城市的人才博弈、职业发展的底层逻辑,以及我们每个普通人应该如何应对这场“时代红利”。

一、先搞清楚:这1500元,到底是什么?从哪里来?

我们得明确这笔钱的性质。它不是工资,不是奖金,而是地方政府为了吸引和稳定特定人才群体而设立的“人才引进补贴”或“技能提升补贴”。

通常,这类政策会有几个明确的标签:

1. 特定人群:面向的是取得中级专业技术职务任职资格的人员,比如工程师、会计师、经济师、技师等。

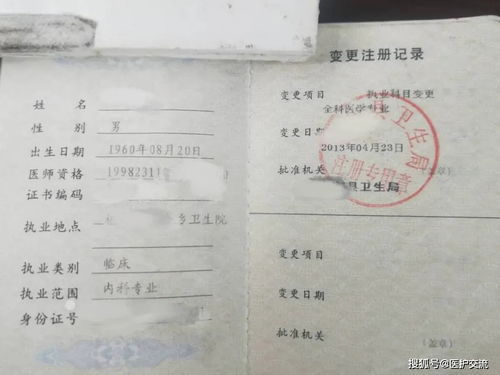

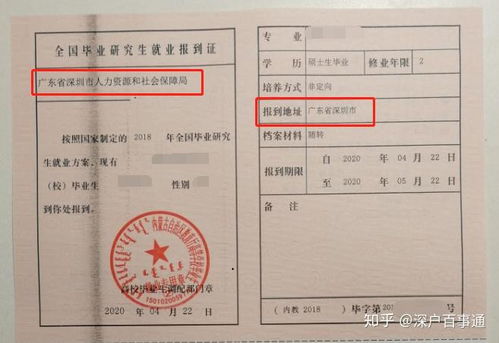

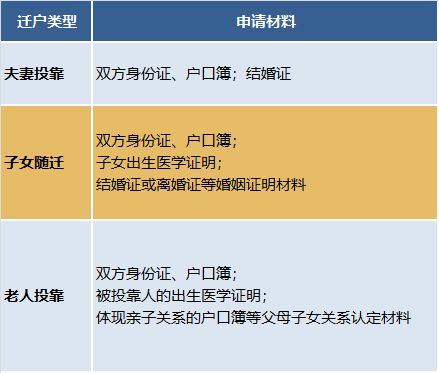

2. 特定条件:一般要求在当地缴纳社保达到一定期限(比如连续6个月或12个月),职称证书是近期取得的,有些可能还要求档案在当地。

3. 一次性发放:大多是“一锤子买卖”,你符合条件,申请通过,钱就打到你卡上,之后没有了。

这笔钱的来源,通常是地方财政的人才专项经费。说白了,就是城市从自己的“小金库”里,拿出一部分钱来“投资”人才。

那么问题来了,为什么偏偏是“中级职称”?为什么是“1500元”这个略显尴尬的数字?

二、城市视角:为什么“中级职称”成了香饽饽?

在过去很长一段时间里,城市间“抢人大战”的焦点,往往集中在顶尖高校的博士、硕士,或者海归精英身上。给户口、给安家费、给科研启动资金,动辄几十万上百万。

但现在,风向变了。

1. 从“金字塔尖”到“腰部力量”的战略下沉

一个城市的发展,光有顶尖的“大脑”是远远不够的,更需要一个坚实、庞大、专业的“腰部”和“底盘”来支撑。这些“腰部力量”,正是千千万万拥有专业技能、在一线岗位发光发热的中级职称人才。

他们可能是画图纸的工程师,可能是算成本的会计师,可能是优化流程的经济师,也可能是攻克技术难题的高级技工。他们是城市产业升级、技术改造、经济运行的“毛细血管”和“动力齿轮”。

当高精尖人才的争夺进入白热化、成本越来越高时,各大城市开始意识到,稳住并壮大这个“中级人才池”,性价比更高,对城市实体的支撑作用也更直接。这1500元,就是城市向这个群体发出的一个明确的“招募信号”。

2. “1500元”的精明算盘

为什么是1500元,而不是5000元?

这背后体现的是一种极其精明的成本考量。

对城市而言,成本可控:1500元对于地方财政来说,是一笔相对小额的支出。即便有成千上万的人申请,总支出也在可控范围内,不会给财政带来巨大压力。

对个人而言,聊胜于无:对于个人,这笔钱虽然不能改变人生,但它是一个积极的、正向的激励。它证明了“你的专业能力是被城市看见和认可的”,这种精神层面的价值,有时甚至超过了金钱本身。

杠杆效应最大化:用1500元的小额投入,撬动数以万计的专业人才去主动提升自己、考取职称,并将此与城市绑定(缴纳社保),这笔买卖,对城市来说稳赚不赔。它是一个低成本的“人才筛选器”和“城市粘合剂”。

所以,你看,这1500元,绝不是随口一说的数字。它是城市在“人才成本”和“激励效果”之间,反复权衡后找到的一个最佳平衡点。

三、个人视角:这1500元,到底值不值得我们去争取?

聊完了城市,我们回归到每个打工人自身。为了这1500元,花几个月甚至一两年的时间去备考,到底值不值?

我的答案是:不要为了1500元去考职称,但一定要为了职称背后的“隐形价值”去争取。

这1500元,只是政府给你的“利息”,真正的“本金”,是中级职称这个身份标签带给你的长期收益。

1. 职业发展的“硬通货”

在很多传统行业、国企、事业单位,职称是和你的职位、薪资、待遇直接挂钩的。没有中级职称,你可能就是那个“干活最多,提拔最慢”的老黄牛。有了它,你就拿到了晋升管理的“入场券”,或者在薪资谈判中增加了重要的砝码。这种价值,一年下来可能就远不止1500元了。

2. 落户积分的“加速器”

对于想在北京、上海、广州、杭州等大城市扎根的年轻人来说,户口是个绕不开的坎。在现行的积分落户政策中,中级职称往往能带来不菲的积分。这1500元补贴,有时更像是城市在提醒你:“嘿,快来吧,评个职称,离落户又近了一大步!”

3. 个人能力的“官方认证”

“我有能力”和“我被官方证明有能力”,是两码事。职称评审虽然有其僵化之处,但它依然是目前国内社会普适性最强、认可度最高的能力证明体系之一。它代表了你在专业领域具备的理论水平和实践经验,是你跳槽、兼职、乃至进入某些专家库的“敲门砖”。

4. 抵御风险的“压舱石”

在当前这个充满不确定性的时代,多一个身份,就多一条路,多一份安全感。万一哪天你所在行业不景气,或者你想转型,一个含金量高的中级职称,能让你在选择时更有底气。它不能保证你一帆风顺,但能在风浪来临时,让你的船更稳一些。

所以,当你看到中级职称补贴时,不要只盯着那1500元。你要看到的是,这是城市在用真金白银告诉你:这项技能,这个身份,在未来,值钱!

四、冷静思考:我们也要警惕“职称”的另一面

当然,我们也要理性看待。职称制度并非完美无缺。

“评”与“用”的脱节:在某些行业,职称评审过于看重论文、专利,与实际工作能力关联不大,导致“有职称的干不了活,能干的没时间去评职称”的怪现象。

“唯职称论”的枷锁:如果过度迷信职称,可能会束缚创新。尤其在互联网、新媒体等快速迭代的领域,能力和项目经验远比一纸证书重要。

是否要去考中级职称,需要你结合自身行业、职业规划和所处城市政策来综合判断。

如果你的行业看重它(如工程、财务、医疗、教育等),那就果断去争取,把城市补贴当作一份额外的鼓励。

如果你的行业更看重实战(如编程、设计、运营等),那你可以把精力更多地放在项目作品集上,职称可以作为锦上添花,但不必强求。

结语

总而言之,“中级职称1500元补贴”,是城市发展逻辑从“吸引精英”转向“夯实底盘”的一个缩影,是一场精心策划的“人才阳谋”。

它提醒我们每一个普通人:

第一,要时刻关注政策风向。城市愿意为什么样的人花钱,什么样的人就是当下的“稀缺资源”。

第二,要持续进行自我投资。专业能力,永远是你最硬的底牌。不要满足于做一个没有壁垒的“螺丝钉”,要努力成为那个不可替代的“专业部件”。

第三,要具备长期主义思维。不要被眼前的一两千块迷了眼,要看到这个行为背后,长达五年、十年甚至更久的职业回报。

城市在用真金白银为你的专业能力投票,那么,我们自己也应该想清楚,该如何为自己的未来,投下最关键的一票。这,或许比那1500元,更值得我们深思。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。